Vozes-Mulheres

A voz de minha bisavó

ecoou criança

nos porões do navio.

ecoou lamentos

de uma infância perdida.

A voz de minha avó

ecoou obediência

aos brancos-donos de tudo.

A voz de minha mãe

ecoou baixinho revolta

no fundo das cozinhas alheias

debaixo das trouxas

roupagens sujas dos brancos

pelo caminho empoeirado

rumo à favela

A minha voz ainda

ecoa versos perplexos

com rimas de sangue

e

fome.

A voz de minha filha

recolhe todas as nossas vozes

recolhe em si

as vozes mudas caladas

engasgadas nas gargantas.

A voz de minha filha

recolhe em si

a fala e o ato.

O ontem – o hoje – o agora.

Na voz de minha filha

se fará ouvir a ressonância

O eco da vida-liberdade.

(Poemas de recordação e outros movimentos, p. 10-11).

Meu Rosário

Meu rosário é feito de contas negras e mágicas.

Nas contas de meu rosário eu canto Mamãe Oxum e falo

padres-nossos, ave-marias.

Do meu rosário eu ouço os longínquos batuques do

meu povo

e encontro na memória mal-adormecida

as rezas dos meses de maio de minha infância.

As coroações da Senhora, onde as meninas negras,

apesar do desejo de coroar a Rainha,

tinham de se contentar em ficar ao pé do altar

lançando flores.

As contas do meu rosário fizeram calos

nas minhas mãos,

pois são contas do trabalho na terra, nas fábricas,

nas casas, nas escolas, nas ruas, no mundo.

As contas do meu rosário são contas vivas.

(Alguém disse que um dia a vida é uma oração,

eu diria porém que há vidas-blasfemas).

Nas contas de meu rosário eu teço entumecidos

sonhos de esperanças.

Nas contas do meu rosário eu vejo rostos escondidos

por visíveis e invisíveis grades

e embalo a dor da luta perdida nas contas

do meu rosário.

Nas contas de meu rosário eu canto, eu grito, eu calo.

Do meu rosário eu sinto o borbulhar da fome

No estômago, no coração e nas cabeças vazias.

Quando debulho as contas de meu rosário,

eu falo de mim mesma em outro nome.

E sonho nas contas de meu rosário lugares, pessoas,

vidas que pouco a pouco descubro reais.

Vou e volto por entre as contas de meu rosário,

que são pedras marcando-me o corpo-caminho.

E neste andar de contas-pedras,

o meu rosário se transmuda em tinta,

me guia o dedo,

me insinua a poesia.

E depois de macerar conta por conto do meu rosário,

me acho aqui eu mesma

e descubro que ainda me chamo Maria.

(Poemas de recordação e outros movimentos, p. 16-17).

Maria

Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. Os ônibus estavam aumentando tanto! Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos. O osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa hora boa. Os dois filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir o nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos gostavam de melão?

A palma de umas de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte, bem no meio, enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca-laser corta até a vida!

Quando o ônibus apontou lá na esquina, Maria abaixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão entra as suas pernas. O ônibus não estava cheio, havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da descida. Ao entrar, um homem levantou lá de trás, do último banco, fazendo um sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quando tempo, que saudades! Como era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-se na frente. O homem assentou-se ao lado dela. Ela se lembrou do passado. Do homem deitado com ela. Da vida dos dois no barraco. Dos primeiros enjôos. Da barriga enorme que todos diziam gêmeos, e da alegria dele. Que bom! Nasceu! Era um menino! E haveria de se tornar um homem. Maria viu, sem olhar, que era o pai do seu filho. Ele continuava o mesmo. Bonito, grande, o olhar assustado não se fixando em nada e em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por que não podia ser de outra forma? Por que não podiam ser felizes? E o menino, Maria? Como vai o menino? cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês? Tenho um buraco no peito, tamanha a saudade! Tou sozinho! Não arrumei, não quis mais ninguém. Você já teve outros... outros filhos? A mulher baixou os olhos como que pedindo perdão. É. Ela teve mais dois filhos, mas não tinha ninguém também! Homens também? Eles haveriam de ter outra vida. Com eles tudo haveria de ser diferente. Maria, não te esqueci! Tá tudo aqui no buraco do peito...

O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no banco. Cochichava com Maria as palavras, sem entretanto virar para o lado dela. Ela sabia o que o homem dizia. Ele estava dizendo de dor, de prazer, de alegria, de filho, de vida, de morte, de despedida. Do buraco-saudade no peito dele... Desta vez ele cochichou um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele: um abraço, um beijo, um carinho no filho. E logo após, levantou rápido sacando a arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava com muito medo. Não dos assaltantes. Não da morte. Sim da vida. Tinha três filhos. O mais velho, com onze anos, era filho daquele homem que estava ali na frente com uma arma na mão. O de lá de trás vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem. Havia o silêncio de todos no ônibus. Apenas a voz do outro se ouvia pedindo aos passageiros que entregassem tudo rapidamente. O medo da vida em Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos seus filhos? Era a primeira vez que ela via um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa de seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem outros os assaltantes? Ela teria para dar uma sacola de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de mil cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço. Nas mãos nenhum anel ou aliança. Aliás, nas mãos tinha sim! Tinha um profundo corte feito com faca-laser que parecia cortar até a vida.

Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada conhecia os assaltantes. Maria assustou-se. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai do seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz: Negra safada, vai ver que estava de coleio com os dois. Outra voz ainda lá do fundo do ônibus acrescentou: Calma gente! Se ela estivesse junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira, eu não fui e não sei porquê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino e que relembrava vagamente o seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito: Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões! O dono da voz levantou e se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda! Não conhecia assaltante algum. Não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou: Lincha! Lincha! Lincha!... Uns passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira: Calma, pessoal! Que loucura é esta? Eu conheço esta mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos neste horário, ela toma o ônibus comigo. Está vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos... Lincha! Lincha! Lincha! Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos gostam de melão?

Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudades do seu ex-homem. Por que estavam fazendo isto com ela? O homem havia segredado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com facas-laser que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher já estava todo dilacerado, todo pisoteado.

Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, um carinho.

(Olhos d’água, p. 39-42).

Ana Davenga

As batidas na porta ecoaram como um prenúncio de samba. O coração de Ana Davenga naquela quase meia-noite, tão aflito, apaziguou um pouco. Tudo era paz então, uma relativa paz. Deu um salto da cama e abriu a porta. Todos entraram, menos o seu. Os homens cercaram Ana Davenga. As mulheres ouvindo o movimento vindo do barraco de Ana foram também. De repente, naquele minúsculo espaço coube o mundo. Ana Davenga reconhecera a batida. Ela não havia confundido a senha. O toque prenúncio de samba ou de macumba estava a dizer que tudo estava bem. Tudo paz, na medida do possível. Um toque diferente, de batidas apressadas, dizia de algo mau, ruim, danoso no ar. O toque que ela ouvira antes não prenunciava desgraça alguma. Se era assim, onde andava o seu, já que os das outras estavam ali? Por onde andava o seu homem? Por que Davenga não estava ali?

Davenga não estava ali. Os homens rodearam Ana com cuidado, e as mulheres também. Era preciso cuidado. Davenga era bom. Tinha um coração de Deus, mas, invocado, era o próprio diabo. Todos haviam aprendido a olhar Ana Davenga. Olhavam a mulher buscando não perceber a vida e as delícias que explodiam por todo o seu corpo.

O barraco de Davenga era uma espécie de quartel-general, e ele, o chefe. Ali se decidia tudo. No princípio, os companheiros de Davenga olharam Ana com ciúme, cobiça e desconfiança. O homem morava sozinho. Ali armava e confabulava com os outros todas as proezas. E de repente, sem consultar os companheiros, mete ali dentro uma mulher. Pensaram em escolher outro chefe e outro local para quartel-general, mas não tiveram coragem. Depois de certo tempo, Davenga comunicou a todos que aquela mulher ficaria com ele e nada mudaria. Ela era cega, surda e muda no que se referia a assuntos deles. Ele entretanto, queria dizer mais uma coisa: qualquer um que bulisse com ela haveria de morrer sangrando nas mãos dele feito porco capado. Os amigos entenderam. E quando o desejo aflorava ao vislumbrar os peitos-maçãs salientes da mulher, algo como uma dor profunda doía nas partes de baixo deles. O desejo abaixava então, esvanecendo, diluindo a possibilidade de ereção, do prazer. E Ana passou a ser quase uma irmã que povoava os sonhos incestuosos dos homens comparsas dos delitos e dos crimes de Davenga.

O peito de Ana Davenga doía de temor. Todos estavam ali, menos o dela. Os homens rodeavam Ana. E as mulheres, como se estivessem formando pares para uma dança, rodeavam seus companheiros, parando atrás de seu homem certo. Ana olhou todos e não percebeu tristeza alguma. O que seria aquilo? Estariam guardando uma dor profunda e apenas mascarando o sofrimento para que ela não sofresse? Seria alguma brincadeira de Davenga? Ele estaria escondido por ali? Não! Davenga não era homem de tais modos! Ele até brincava, porém, só com os companheiros. Assim mesmo, de uma brincadeira bruta. Socos, pontapés, safanões, tapas, seus filhos da puta... Mais parecia briga. Onde estava Davenga? Teria se metido em alguma confusão? Sim, seu homem só tinha tamanho. No mais era criança em tudo. Fazia coisas que ela nem gostava de pensar. Às vezes ficava dias e dias, meses até, foragido, e quando ela menos esperava dava com ele dentro de casa. Pois é, Davenga parecia ter mesmo o poder de se tornar invisível. Um pouco que ela saía para buscar roupas no varal ou falar um tantinho com as amigas, quando voltava dava com ele, deitado na cama. Nuinho. Bonito o Davenga vestido com a pele que Deus lhe deu. Uma pele negra, esticada, lisinha, brilhosa. Ela mal fechava a porta e se abria todinha para o seu homem. Davenga, Davenga! E aí acontecia o que ela não entendia. Davenga, que era tão grande, tão forte, mas tão menino, tinha o prazer banhado em lágrimas. Chorava feito criança, soluçava, umedecia ela toda. Seu rosto, seu corpo ficavam úmidos das lágrimas de Davenga. E todas as vezes que ela via aquele homem no gozo-pranto, sentia uma dor intensa. Era como se Davenga estivesse sofrendo mesmo, e fosse ela a culpada. Depois então, ele ainda de corpo nu e ela também, ficavam ali. Ela enxugando as lágrimas dele. Era tudo tão doce, tão gozo, tão dor! Um dia pensou em se negar para não ver Davenga chorando tanto. Mas ele pedia, caçava, buscava. Não restava nada a fazer, a não ser enxugar o gozo-pranto de seu homem.

Todos continuavam parados olhando Ana Davenga. Ela recordou que há uns tempos atrás nenhum deles era amigo. Inimigos quase. Eles detestavam Ana. Ela não os amava nem os odiava. Ela não sabia onde eles estavam na vida de Davenga. E quando percebeu, viu que não poderia ter por eles indiferença. Teria de amá-los ou odiá-los. Optou por amá-los, então. Foi difícil. Eles não a queriam. Não era do agrado de nenhum deles aquela mulher dentro do quartel-general do chefe, sabendo de todos os segredos. Achavam que Davenga iria se dar mal e comprometer todo o grupo. Mas Davenga estava mesmo apaixonado pela mulher.

Quando Davenga conheceu Ana em uma roda de samba, ela estava ali, faceira, dançando macio. Davenga gostou dos movimentos do corpo da mulher. Ela fazia um movimento bonito e ligeiro de bunda. Estava tão distraída na dança que nem percebeu Davenga olhando insistentemente para ela. Naqueles dias ele andava com um temor no peito. Era preciso cuidado. Os homens estavam atrás dele. Tinha havido um assalto a um banco e o caixa descrevera alguém parecido com ele. A polícia já tinha subido o morro e entrado em seu barraco várias vezes. O pior é que ele não estava metido naquela merda. Seria burro de assaltar um banco ali mesmo no bairro, tão perto dele? Fazia os seus serviços mais longe, e além do mais não gostava de assaltos a bancos. Já até participara de alguns, mas achava o servicinho sem graça. Não dava tempo de ver as feições das vítimas. O que ele gostava mesmo era de ver o medo, o temor, o pavor nas feições e nos modos das pessoas. Quanto mais forte o sujeito, melhor. Adorava ver os chefões, os manda chuvas cagando de medo, feito aquele deputado que ele assaltou um dia. Foi a maior comédia. Ficou na ronda perto da casa do homem. Quando ele chegou e saltou do carro, Davenga se aproximou.

– Pois é, doutor, a vida não tá fácil! Ainda bem que tem homem lá em cima como o senhor defendendo a gente, os pobres. – Era mentira. – Doutor, eu votei no senhor. – Era mentira também. – E não me arrependi. Veio visitar a família? Eu também tou indo ver a minha e quero levar uns presentinhos. Quero chegar bem vestido, como o senhor.

O homem não deu trabalho algum. Pressentiu a arma que Davenga nem tinha sacado ainda. E quando isto aconteceu, o próprio deputado já tinha adiantado o serviço entregando tudo. Davenga olhou a rua. Tudo ermo, tudo escuro. Madrugada e frio. Mandou que o homem abrisse o carro e pediu as chaves. O deputado tremia, as chaves tilintavam em suas mãos. Davenga mordeu o lábio, contendo o riso. Olhou o político bem no fundo dos olhos, mandou então que ele tirasse a roupa e foi recolhendo tudo.

– Não, doutor, a cueca, não! Sua cueca não! Sei lá se o senhor tem alguma doença ou se tá com o cu sujo!

Quando arrecadou tudo, empurrou o homem para dentro do carro. Olhou para ele e balançou as chaves e deu um adeus ao deputado, que correspondeu ao gesto. Davenga tinha o peito explodindo em gargalhadas, mas conteve o riso. Apertou o passo, tinha de abreviar. Eram três e quinze da madrugada. Daí a pouco passaria por ali uma patrulhinha. Dias atrás ele havia estudado o ambiente.

Foi por aqueles dias do assalto ao deputado que Davenga conheceu Ana. A venda do relógio lhe havia rendido algum dinheiro, fora o que estava na carteira. E de cabeça leve resolveu ir com os amigos para o samba. Sabia porém que devia ficar atento. Estava atento, sim. Estava atento aos movimentos e à dança da mulher. Ela lhe lembrava uma bailarina nua, tal qual a que ele vira um dia no filme da televisão. A bailarina dançava livre, solta, na festa de uma aldeia africana. Só quando a bateria parou foi que Ana também parou e se encaminhou com as outras para o banheiro. Davenga assistia a tudo. Na volta ela passou por ele, olhou-o e deu-lhe um longo sorriso. Ele criou coragem. Era preciso coragem para chegar a uma mulher. Mais coragem até do que para fazer um serviço. Aproximou-se e convidou-a para uma cerveja. Ela agradeceu. Estava com sede, queria água, e deu-lhe um sorriso mais profundo ainda. Davenga se emocionou. Lembrou da mãe, das irmãs, das tias, das primas e até da avó, a velha Isolina. Daquelas mulheres todas que ele não via há muitos anos, desde que começara a varar o mundo. Seria tão bom se aquela mulher quisesse ficar com ele, morar com ele, ser dele na vida dele. Mas como? Ele queria uma mulher, uma só. Estava cansado de não ter pouso certo. E aquela mulher que lhe lembrava a bailarina nua havia mexido com ele, com alguma coisa lá dentro dele. Ela lhe trouxera saudade de um tempo paz, um tempo criança, um tempo Minas. Ia tentar, ia tentar... Ana, a bailarina de suas lembranças, bebeu água enquanto Davenga enamorado bebia a cerveja, sem sentir o gosto do líquido. Quando terminou, pegou a mão da mulher e saiu. Os amigos de Davenga viram quando ele, descuidado de qualquer perigo, atravessou o terreiro da roda de samba e caminhou feito namorado puxando a mulher pela mão, ganhando o espaço lá fora, quase esquecido do perigo.

Desde aquele dia Ana ficou para sempre no barraco e na vida de Davenga. Não perguntou de que o homem vivia. Ele trazia sempre dinheiro e coisas. Nos tempos em que ficava fora de casa, eram os companheiros dele que, através das mulheres, lhe traziam o sustento. Ela não estranhava nada. Muitas vezes, Davenga mandava que ela fosse entregar dinheiro ou coisas para as mulheres dos amigos dele. Elas recebiam as encomendas e mandavam perguntar quando e se seus homens voltariam. Davenga às vezes falava do regresso ou não. Ana sabia bem qual era a atividade de seu homem. Sabia dos riscos que corria ao lado dele, mas achava também que qualquer vida era um risco e o risco maior era o de não tentar viver. E naquela noite primeira, no barraco de Davenga, depois de tudo, quando calmos e ele já de olhos enxutos, – ele havia chorado copiosamente no gozo-pranto – puderam conversar, Ana resolveu adotar o nome dele. Resolveu então que a partir daquele momento se chamaria Ana Davenga. Ela queria a marca do homem dela no seu corpo e no seu nome.

Davenga gostara de Ana desde o primeiro momento até sempre. Dera seu nome para Ana e se dera também. Fora com ela que descobrira e começara a pensar no porquê de sua vida. Fora com ela que começara a pensar nas outras mulheres que tivera antes. E uma lhe trazia um gosto de remorso. Ele havia mandado matar a Maria Agonia.

Conhecera a mulher ao visitar um companheiro na cadeia. O amigo armara uma e não se dera bem. A prisão devia ser horrível. Só em pensar tinha medo e desespero. Se um dia caísse preso e não conseguisse fugir, se mataria. E foi nessa única visita ao amigo que ficou conhecendo Maria Agonia. Ela vivia dizendo da agonia de uma vida sem o olhar do Senhor. Naquele dia, quando saíram da cadeia, ela veio conversando com Davenga. Era bonita, uma roupa abaixo do joelho, o cabelo amarrado para trás. Uma voz calma acompanhada de gestos tranqüilos. Davenga estava gostando de ouvir as palavras de Maria Agonia. Marcaram um encontro para o outro domingo na praça. Quando ele chegou, o pastor falava, e ela estava com a Bíblia aberta na mão. Levantou os olhos e deu com o olhar de Davenga, que abaixou piedosamente os seus. Ele saiu e se encaminhou para o botequim em frente. Ao acabar a pregação, ela saiu do meio dos outros, passou por ele e fez um sinal. Ele foi atrás. Assim que todos se dispersaram, ela falou do desejo de estar com ele. Queria ir para algum lugar sozinhos. Foram e se amaram muito. Ele chorou como sempre. Esses encontros aconteceram muitas e muitas vezes. Primeiro a praça, a pregação, a crença. Depois tudo no silêncio, na moita, tudo escondidinho. Um dia ele se encheu. Propôs que ela subisse o morro e ficasse com ele. Corresse com ele todos os perigos. Deixasse a Bíblia, deixasse tudo. Maria Agonia reagiu. Vê só, se ela, crente, filha de pastor, instruída, iria deixar tudo e morar com um marginal, com um bandido? Davenga se revoltou. Ah! Então era isso? Só prazer? Só o gostoso? Só aquilo na cama? Saiu dali era novamente a Bíblia? Mandou que a mulher se vestisse. Ela ainda se negou. Estava querendo mais. Estava precisando do prazer que ele, só ele, era capaz de dar. Saíram juntos do motel, a uma certa altura, como sempre, ele desceu do carro e caminhou sozinho. Não havia de ser nada. Tinha alguém que faria o serviço para ele. Dias depois, a seguinte manchete apareceu nos jornais: “Filha de pastor apareceu nua e toda perfurada de balas. Tinha ao lado do corpo uma Bíblia. A moça cultivava o hábito de visitar os presídios para levar a palavra de Deus”.

Por mais que Ana Davenga se esforçasse, não conseguia atinar com o porquê da ausência de seu homem. Todos estavam ali. Isto significava que em qualquer lugar que Davenga estivesse naquele momento, ele estava só. E não era comum, em tempos de guerra como aqueles, eles andarem sozinhos. Davenga devia estar em perigo, em maus lençóis. As histórias e os feitos de Davenga vieram quentes e vivos em sua mente. Dentre eles havia o feito em que havia uma semelhante sua, morta. Nem no dia em que Davenga, de cabeça baixa, lhe contara o crime, ela tivera medo do homem. Buscou as feições de suas semelhantes, ali presentes. Encontrou calma. Seria porque os homens delas estavam ali? Não, não era. A ausência de um significava sempre perigo para todos. Por que estavam tão calmas, tão alheias assim?

Novas batidas ecoaram na porta e já não eram prenúncios de samba. Era samba mesmo. Ana Davenga quis romper o círculo em volta dela e se encaminhar para abrir a porta. Os homens fecharam a roda mais ainda e as mulheres em volta deles começaram a balançar o corpo. Cadê Davenga, cadê o Davenga, meu Deus?! O que seria aquilo? Era uma festa! Distinguiu vozes pequenas e havia as crianças. Ana Davenga alisou a barriga. Lá dentro estava a sua, bem pequena, bem sonho ainda. As crianças, havia umas que de longe, e às vezes de perto, acompanhavam as façanhas dos pais. Algumas seguiriam pelas mesmas trilhas. Outras, quem sabe, traçariam caminhos diferentes? E o filho dela com Davenga, que caminho faria? Ah, isto pertence ao futuro. Só que o futuro ali chegava rápido. O tempo de crescer era breve. O de matar ou morrer chegava breve, também. E o filho dela e de Davenga? Cadê Davenga, meu Deus?

Davenga entra furando o círculo. Alegre, zambeiro, cabeça-sonho, nuvens. Abraça a mulher. No abraço, além do corpo de Davenga, ela sentiu a pressão da arma.

– Davenga, Davenga, que festa é esta? Por que isto tudo?

– Mulher, tá pancada? Parece que bebe? Esqueceu da vida? Esqueceu de você?

Não, Ana Davenga não havia esquecido, mas também não sabia por que lembrar. Era a primeira vez na vida, uma festa de aniversário.

O barraco de Ana Davenga, como o seu coração, guardava gente e felicidades. Alguns se encostaram pelo pouco espaço do terreiro. Outros se amontoaram nos barracos vizinhos, de onde rolavam a cachaça, a cerveja e o mais e mais. Quando a madrugada afirmou, Davenga mandou que todos se retirassem, recomendando aos companheiros que ficassem alerta.

Ana estava feliz. Só Davenga mesmo para fazer aquilo. E ela, tão viciada na dor, fizera dos momentos que antecederam a alegria maior um profundo sofrimento. Davenga estava ali, na cama, vestido com aquela pele negra, brilhante, lisa, que Deus lhe dera. Ela também, nua. Era tão bom ficar se tocando primeiro. Depois haveria o choro de Davenga, tão doloroso, tão profundo, que ela ficava adiando o gozo-pranto. Já estavam para explodir um no outro, quando a porta abriu violentamente e dois policiais entraram de armas em punho. Mandaram que Davenga vestisse rápido e não bancasse o engraçadinho, porque o barraco estava cercado. Outro policial do lado de fora empurrou a janela de madeira. Uma metralhadora apontou para dentro de casa, bem na direção da cama, na mira de Ana Davenga. Ela se encolheu levando a mão na barriga, protegendo o filho, pequena semente, quase sonho ainda.

Davenga vestiu a calça lentamente. Ele sabia estar vencido. E agora, o que valia a vida? O que valia a morte? Ir para a prisão, nunca! A arma estava ali, debaixo da camisa que ele ia pegar agora. Poderia pegar as duas juntas. Sabia que este gesto significaria a morte. Se Ana sobrevivesse à guerra, quem sabe teria outro destino?

De cabeça baixa, sem encarar os dois policiais a sua frente, Davenga pegou a camisa e desse gesto se ouviram muitos tiros.

Os noticiários depois lamentavam a morte de um dos policiais a serviço. Na favela, os companheiros de Davenga choravam a morte do chefe e de Ana, que morrera ali na cama, metralhada, protegendo com as mãos um sonho de vida que ela trazia na barriga.

Em uma garrafa de cerveja cheia de água, um botão de rosa, que Ana Davenga havia recebido de seu homem na festa primeira de seu aniversário, vinte e sete, se abria.

(Olhos d’água, p. 21-30).

Quantos filhos Natalina teve?

Natalina alisou carinhosamente a barriga, o filho pulou lá de dentro respondendo ao carinho. Ela sorriu feliz. Era a sua quarta gravidez, e o seu primeiro filho. Só seu. De homem algum, de pessoa alguma. Aquele filho ela queria, os outros não. Os outros eram como se tivessem morrido pelo meio do caminho. Foram dados logo após e antes até do nascimento. As outras barrigas ela odiara. Não aguentava se ver estufando, estufando, pesada, inchada, e aquele troço, aquela coisa mexendo dentro dela. Ficava com o coração cheio de ódio. Enjoava e vomitava muito durante quase toda gravidez. Na terceira, vomitou até na hora do parto. Foi a pior gravidez para Natalina. Pior até do que a primeira, embora fosse ainda quase uma menina quando pariu o primeiro filho. Brincava gostoso quase todas as noites com o seu namoradinho e quando deu fé, o jogo prazeroso brincou de pique-esconde lá dentro de sua barriga. A mãe desesperada perguntou se ela queria o filho e se Bilico queria também. Ela não sabia responder por ele. Sabia, porém, que ela, Natalina, não queria. Que a mãe a perdoasse, não batesse nela, não contasse nada para o pai. Que fizesse segredo até para o Bilico. Ela estava com ódio e vergonha. Bilico nunca mais brincaria com ela. Ele não ia querer uma menina que estivesse esperando um filho. Que a mãe ficasse calada. Ela ia dar um jeito naquilo.

Natalina sabia de certos chás. Várias vezes vira a mãe beber. Sabia também que às vezes os chás resolviam, outras vezes, não. Escutava a mãe comentar com as vizinhas:

– Ei, fulana, o troço desceu! – E soltava uma gargalhada aliviada de quem conhecia o valor da vida e o valor da morte.

Natalina preparou os chás e tomou durante vários dias. Ela ficava em casa cuidando dos irmãos menores. Ia fazer catorze anos. Uma coisa estava lá dentro da barriga dela e ia crescer, crescer até um dia arrebentar no mundo. Não, ela não queria, precisava se ver livre daquilo.

A menina estava começando a ficar desesperada. Tomava os chás e não resolvia. Um dia a mãe perguntou-lhe como estava indo tudo. Ela não respondeu. A mãe entendeu a resposta muda da filha. Agora ela mesma é quem ia preparar os chás. Como haveria de criar mais uma criança? O que fazer quando o filho da menina nascesse? Na casa já havia tanta gente! Ela, o marido e sete crianças. E agora teria o filho da filha? Ia tentar mais um pouco de beberagens, se não desse certo, levaria a menina a Sá Praxedes. A velha parteira cobraria um pouco, mas ficariam livres de tudo. Natalina segurou o temor em silêncio. Sá Praxedes, não! Ela morria de medo da velha. Diziam que ela comia meninos. Mulheres barrigudas entravam no barraco de Sá Praxedes, algumas, quando saíam, traziam nos braços as suas crianças, outras vinham de barriga, de braços e mãos vazias. Onde Sá Praxedes metia as crianças que ficavam lá dentro? Sá Praxedes, não. A mãe de Natalina e as outras mães sabiam que era só dizer para crianças que iam chamar a velha e os filhos ficavam quietos, obedeciam. Sá Praxedes comia criança! Natalina sabia disso. Ela também muitas vezes conseguia a obediência dos irmãos menores trazendo a velha parteira até o medo deles.

A mãe devia estar mesmo com muita mágoa dela. Estava querendo levá-la a Sá Praxedes. A velha ia comer aquilo que estava na barriga dela. Ia conseguir fazer o que os chás não tinham conseguido.

Natalina esperou. No outro dia, quando a mãe saiu cedo para a cozinha da madame, ela saiu logo atrás para lugar algum. Não sabia para onde ia. Ao descer o morro, em um dos becos passou em frente ao barraco de Bilico. Era ali que os dois brincavam prazerosos, sempre. Passou rápido, pisando levemente com medo de ser vista. Tinha de fugir de Sá Praxedes. Ganhou a avenida, ganhou outras ruas. Escondeu-se o mais longe possível de casa. Ganhou outros amigos também. Um dia, junto com outra menina-mulher que também esperava um filho, tomou um trem para mais longe ainda. E respirou aliviada. Sá Praxedes não a pegaria nunca.

Na terceira barriga ela sabia de tudo que ia acontecer. Na primeira e na segunda fora apanhada de surpresa. Bilico, amigo de infância, crescera com ela. Os dois haviam descoberto juntos o corpo. Foi com ele que ela descobriu que, apesar de doer um pouco, o seu buraco abria e ali dentro cabia o prazer, cabia a alegria. Quando a criança nasceu era a cara de Bilico. Igual, igualzinha. Ela conseguira fugir de Sá Praxedes. Não queria o menino, mas também não queria que ele fosse comido pela velha. Uma enfermeira quis o menino. A menina-mãe saiu leve e vazia do hospital! E era como se ela tivesse ganho uma boneca que não desejasse e cedesse o brinquedo para alguém que quisesse.

A segunda gravidez foi também sem querer, mas ela já estava mais esperta. Brincava gostoso com os homens, mas não descuidava. Quando cismava com qualquer coisa, tomava os seus chazinhos, às vezes, o mês inteiro. As regras desciam então copiosas como rios de sangue. Mesmo assim, um dia uma semente teimosa vingou. Natalina passou novamente pelo momento de vergonha. Não ia contar para Tonho, mas o rapaz desconfiou. Havia noite que se assentavam no banco da praça e nem conversaram, ela só cochilava. Uma vez vomitou ao sentir cheiro de pipoca. Depois, um dia, no quarto da obra onde ele morava, quando Natalina se pôs nua, o rapaz perguntou docemente sobre aquela barriguinha que estava crescendo. Ela, envergonhada, contou-lhe que estava esperando um filho. Que ele a perdoasse. Que ela havia tomado uns chás. Que ela conhecia uma tal de Sá Praxedes... Quando acabou a falação e olhou para Tonho, o moço chorava e ria. Abraçou Natalina e repetia feliz que ia ter um filho. Que formariam uma família. Natalina ganhou preocupação nova. Ela não queria ficar com ninguém. Não queria família alguma. Não queria filho. Quando Toinzinho nasceu, ela e Tonho já haviam acertado tudo. Ela gostava dele, mas não queria ficar morando com ele. Tonho chorou muito e voltou para a terra dele, sem nunca entender a recusa de Natalina diante do que ele julgava ser o modo de uma mulher ser feliz. Uma casa, um homem, um filho... Voltou levando consigo o filho que Natalina não quis.

A terceira gravidez, ela também não queria. Quem quis foi o casal para quem Natalina trabalhava. Os dois viviam bem. Viajavam de tempos em tempos e quando regressavam davam sempre festas. Ela gostava de trabalhar ali. Era tudo muito tranquilo, ficava sozinha tomando conta do apartamento. Cozinhava, passava, lavava, mas só pra si. A casa parecia ser só dela. Um dia, enquanto divagava em seus sonhos de pretensa dona, o telefone tocou. Era a patroa que ligava do estrangeiro, em prantos, lhe pedia ajuda. Ela queria e precisava ter um filho. Só Natalina poderia ajudá-la. Ela não entendeu o telefonema nem as palavras da patroa. Ficou aguardando o regresso dos dois. Daí uns dias a patroa voltou. Natalina ouviu e entendeu tudo. A mulher queria um filho e não conseguia. Estava desesperada e envergonhada por isso. Ela e marido já haviam conversado. Era só a empregada fazer um filho para o patrão. Elas se pareciam um pouco. Natalina só tinha um tom de pele mais negro. Um filho do marido com Natalina poderia passar como sendo seu. Natalina lembrou-se de Sá Praxedes comendo crianças. Vai ver que a velha, um dia, comeu o filho desta mulher e ela nem sabia. Lembrou da primeira criança que tivera e que nem tinha visto direito, pois fora direto para as mãos-coração da enfermeira que seria a mãe. Lembrou da segunda que ela deixara com o Tonho, pai feliz. Não entendeu porque aquela mulher se desesperava e se envergonhava tanto por não ter um filho. Tudo certo. Deitaria com o patrão, sem paga alguma, tantas vezes fosse preciso. Deitaria com ele até a outra se engravidar, até a outra encontrar no fundo de um útero, que não o seu, algum bebê perdido no limiar de um tempo que só a velha Praxedes conhecia. A patroa chorava, mas parecia um pouco mais aliviada. Natalina levantou rápido e foi ao banheiro, na boca uma saliva grossa. Eram os primeiros enjoos que já começavam.

A patroa de Natalina passou a viajar sozinha. O patrão ficava no quarto dele, de noite levantava e ia buscar Natalina no quarto de empregada. Não falavam nada, naqueles encontros de prazer comedido. Cada vez que a patroa voltava, trazia em si o desejo de gravidez no olhar. Os três buscaram a gravidez durante meses e meses. Um dia as regras de Natalina não desceram. A patroa aflita pediu a urina, fizeram o exame: positivo. Os três estavam grávidos. O pai sorriu, voltou a viajar sempre. A patroa ficava o tempo todo com ela. Contratou outra empregada. Levava Natalina ao médico, cuidava de sua alimentação e de distraí-la também. Natalina enjoava, enjoava. Vomitava sempre. A barriga crescia devagar, lenta e preguiçosa. A outra tirava as medidas da barriga de Natalina e ficava feliz. Telefonava ao marido informando tudo. Um dia, quando já estava no sétimo mês, viu o homem, pai da criança, que estava ali momentaneamente emprestada dentro dela. A patroa pegou a mão do marido e pousou-a lentamente sobre a barriga de Natalina. A criança mexeu, os dois se abraçaram felizes, enquanto Natalina não conseguiu segurar a náusea e ânsia de vômito. A patroa veio aflita. O esforço para vomitar era tão grande que trazia lágrimas aos olhos de Natalina. Ela aproveitou para, silenciosamente, chorar um pouco.

Tudo passava lento, os nove meses de eternidade, os enjoos. O estorvo que ela carregava na barriga faria feliz o homem e a mulher que teriam um filho que sairia dela. Tinha vergonha de si mesma e deles.

Um dia a criança nasceu fraca e bela. Sobreviveu. Os pais choravam aflitos. Natalina quase morreu. Tinha os seios vazios, nenhum vestígio de leite para amamentar o filho da outra. Para o seu próprio alívio foi esquecida pelos dois.

A quarta gravidez de Natalina não lhe deixava em dívida com pessoa alguma. Não devia o prazer da descoberta ao iniciar-se mulher, como tinha sido nos encontros com Bilico.

Não devia nada, como na segunda barriga, quando ficou devedora diante da inteireza de Tonho, que se depositava pleno sobre ela, esperando que ela fosse viver com ele dias contínuos de um casal que acredita ser feliz.

Não era devedora de nada, como na terceira, ao se condoer de uma mulher que almejava sentir o útero se abrir em movimento de flor-criança. Doou sua fertilidade para que a outra pudesse inventar uma criação, e se tornou depositária de um filho alheio.

Não, dessa vez ela não devia nada a ninguém. Se aquela barriga tinha um preço, ela também tinha tido o seu, e tudo tinha sido feito com uma moeda bem valiosa. Agora teria um filho que seria só seu, sem ameaça de pai, de mãe, de Sá Praxedes, de companheiro algum ou de patrões. E haveria de ensinar para ele que a vida é viver e é morrer. É gerar e é matar.

O filho de Natalina continuava bulindo na barriga da mãe como se estivesse acompanhando também a busca que ela fazia na memória. Queria relembrar o caminho percorrido pelo carro. Um caminho que, por mais que se esforçasse, não conseguiria retomar e reconhecer nunca. Um trajeto que não pôde ver, pois tinha os olhos vendados pelos homens que chegaram de repente no seu barraco e a dominaram com força, perguntando-lhe pelo seu irmão. Ela não sabia o que responder. Não tinha irmão algum. Saíra de casa anos atrás, deixara a mãe, o pai e as seis irmãs. Os homens insistiam. Berravam dizendo que era pior e que não adiantava nada ela não dizer a verdade. De vez em quando, o que estava sentado no banco de trás com ela, fazia-lhe um carinho nas pernas. Ela arrepiava de pavor. As mãos estavam amarradas e doíam. Em um dado momento, o carro parou e o que estava ao seu lado desceu. Despediu-se dela passando novamente a mão em suas pernas. Bateu nas costas do que estava no volante e desejou-lhe bom proveito. O outro continuou calado. O carro seguiu em frente. Ela calculou que deveria ser umas três horas da madrugada, eles haviam chegado em seu barraco por volta da meia-noite. Estava fazendo muito frio. Natalina percebeu então que a marcha do carro diminuía e que estavam saindo da estrada e entrando no mato. Escutava o estalar de ramos secos. O homem desceu do carro puxou-a violentamente jogou-a no chão; depois desamarrou suas mãos e ordenou que lhe fizesse carinho. Natalina, entre o ódio e o pavor, obedecia a tudo. Na hora, quase na hora do gozo, o homem arrancou a venda dos olhos dela. Ela tremia, seu corpo, sua cabeça estavam como se fossem arrebentar de dor. A noite escura não permitia que divisasse o rosto do homem. Ele gozou feito cavalo enfurecido em cima dela. Depois tombou sonolento ao lado. Foi quando, ao consertar o corpo para se afastar dele, ela esbarrou em algo no chão. Pressentiu era a arma dele. O movimento foi rápido. O tiro foi certeiro e tão próximo que Natalina pensou estar se matando também. Fugiu. Guardou tudo só pra ela. A quem dizer? O que fazer? Só que guardou mais do que o ódio, a vergonha, o pavor, a dor de ter sido violentada. Guardou mais do que a coragem da vingança e da defesa. Guardou mais do que a satisfação de ter conseguido retomar a própria vida. Guardou a semente invasora daquele homem. Poucos meses depois, Natalina se descobria grávida.

Estava feliz. O filho estava para arrebentar no mundo a qualquer hora. Estava ansiosa para olhar aquele filho e não ver a marca de ninguém, talvez nem dela. Estava feliz e só consigo mesma. Lembrava de Sá Praxedes e sorria. Aquela criança, Sá Praxedes não ia conseguir comer nunca. Um dia, quando era quase menina ainda, saíra da cidade onde nascera fugindo da velha parteira. Agora, bem recentemente, saíra de outra cidade fugindo do comparsa de um homem que ela havia matado. Sabia que o perigo existia, mas estava feliz. Brevemente iria parir um filho. Um filho que fora concebido nos frágeis limites da vida e da morte.

(Olhos d’água, p. 43-50)

Maria do Rosário Imaculada dos Santos

De Imaculada nada tenho – começou assim a conversa de Maria do Rosário comigo –, mas não me sinto a primeira e nem a última das pecadoras, mesmo porque eu não acredito em pecados – continuou. Esse nome de santa mulher foi invenção do catolicismo exagerado de minha família. Mãe, tias, madrinha e também a minha avó, todas elas, não se contentaram só com o “Maria”. E me fizeram carregar o peso dessa feminina santidade em meu nome, finalizada por “Santos” generalizados e não identificáveis. Segundo uma das minhas primas, que recentemente reencontrei, a Terezinha de Jesus dos Santos, filha da minha tia, Rita de Cássia, o meu nome original seria “Maria do Rosário Imaculada das Graças Conceição dos Santos”. O padre, menos fiel à fé mariana, foi quem achou exagerado o sentido fervoroso de meu nome e não permitiu. Tenho fé em minha protetora, a “Maria”, mulher de fibra, que suportou ser a mãe do Salvador. A ela dou o meu voto, o de crença, não o de castidade... E a outros santos e santas também...

Maria do Rosário Imaculada tinha a fala tão fácil, que até duvidei que ela tivesse alguma história para contar, ou melhor, cheguei a pensar que o seu relato não traria novidade alguma. A porta da casa dela sempre aberta era um sinal visível da receptividade da dona para qualquer pessoa que por ali passasse. Mas resolvi arriscar. O sorriso dela foi tão encantador e respondeu ao meu boa tarde de uma maneira tão efusiva, que, para quem busca histórias, aquela atitude afiançava o desejo dela de conversar comigo. E quando, embora brincando, revelou o seu descontentamento com o próprio nome, me lembrei da mulher que havia criado um nome para si própria. Tive vontade de contar a história de Natalina Soledad, mas, naquele momento, o meu prazer era o da escuta. Insistindo sempre que de imaculada nada tinha, Maria do Rosário, ainda fazendo troça, pediu licença à outra, a santa, e começou a narração de um pouco de sua vida. Eis:

– Eu era bem menina ainda, tinha uns sete anos no máximo, mas tenho na memória a nitidez da cena. Minha mãe, eu e mais dois irmãos, um pouco maiores estávamos sentados do lado de fora da casa em que morávamos. Era uma construção pequena, mas abrigava muitos. Meus avós paternos, duas tias solteiras, um tio solteiro, dois meninos filhos desse tio solteiro, que meus avós ajudavam a criar, meus pais, eu e mais dois irmãos. Mais adiante, no mesmo terreiro, em outras casas também pequenas, moravam mais tios e tias, primos e primas crianças, uma bisavó materna e mais algumas pessoas, que eu nunca soube precisar o grau de parentesco sanguíneo entre nós. Todos respondiam pelo sobrenome “dos Santos” ou “dos Reis”, o que provocava sempre o seguinte comentário jocoso: quem não era do santo, era do rei... Do lado de fora da casa, nós estávamos a olhar o tempo vadio, sem nada para fazer, a não ser conversar os assuntos costumeiros, quando apontou lá na estrada um jipe. Levantamos rápido e juntos. Era tão raro passar por ali algum automóvel. As outras casas começaram a se movimentar também e, em poucos minutos, a nossa população familiar estava toda eufórica, assistindo ao gratuito espetáculo. Um jipe e um casal estrangeiro (depois, com o tempo, descobri, eram pessoas do sul do Brasil) em nossas paragens. Pararam em nossa porta, desceram, conversaram conosco e ofereceram aos grandes, caso eles permitissem, um passeio com a criançada. Foi permitido. Os dois iam à frente e a meninada atrás. Deram duas ou três viagens. Na última, só faltava eu e um dos meus irmãos, o maior, o Toninho. Subimos contentes e o carro, aos poucos, foi ganhando distância, distância, distância... Aflitos e temerosos, pois começava a escurecer, pedimos ao moço e à moça para fazer o caminho de volta. Eles apenas sorriram e continuaram adiante. Depois de muito tempo, noite adentro, eles pararam o jipe, puxaram violentamente o meu irmão, deixando o pobrezinho no meio da estrada aos gritos e continuaram a viagem comigo, me levando adiante. Nos primeiros dias, eu, na minha inocência, divagava entre o temor e a confiança. Nunca tinha escutado sobre casos de roubo de criança. Em casa, não tínhamos medos de perigos reais e sim de imaginários. Mula sem cabeça, lobisomem, almas do outro mundo... Cobras e bichos os grandes matavam. Inimigos homens não tínhamos, nem ouvíamos os grandes comentarem. Desavenças internas do grupo e externas ao clã familiar, para mim, criança pequena ainda, nunca haviam sido transformadas em crimes. Acho que, nos primeiros dias de estrada, acreditei, como meu irmão, nas primeiras horas do passeio, de que nada de mal estivesse realmente ocorrendo. E foi preciso que passassem muitos dias e muitas noites de viagem nas estradas, para que eu entendesse que a moça e o moço estrangeiros tinham me tomado de meus pais. E, quando alcancei a gravidade da situação, por muito tempo pensei que fosse acontecer comigo o que, muitas vezes, escutei os mais velhos contar. As histórias de escravidão de minha gente. Eu ia ser vendida como uma menina escrava.

Durante anos, vivi com o casal que me roubou de minha família, em uma casa grande, que parecia uma fazenda. Nos primeiros tempos, sofri muito, chorava noite e dia. Choro gritado e choro calado. Um dia, resolvi buscar o caminho de volta. Peguei a estrada, ou melhor, uma das estradas que dava para a casa deles. Caminhei muito até cair extenuada de cansaço e fome. Devo ter desmaiado, pois, quando acordei, estava no quartinho onde eu dormia. Ao meu lado, estava uma cesta com frutas, biscoitos e uma xícara de café com leite. De tempos em tempos, o casal viajava e deixava uma moça, também estrangeira, cuidando de mim. Eles nunca me bateram, mas me tratavam como se eu não existisse. Jamais perguntaram o meu nome, me chamavam de “menina”. Um dia, me deram um cachorro e disseram ser um presente de aniversário. E me informaram, ainda, que era o mês de maio, mês de Maria, época que completava um ano da minha chegada à casa deles. No outro ano, fizeram a mesma observação e me deram uns cadernos e lápis, dizendo que a moça amiga deles ia me ensinar a ler. Gostei da novidade, eu havia começado a freqüentar a escola, na vilazinha em que eu havia nascido, lá no Brasil.

A moça, que me ensinou a ler, me ensinou outras coisas, mas nunca me perguntou nada sobre o tempo antes de eu chegar ali. Eu tinha um desejo enorme de falar de minha terra, de minha casa primeira, de meus pais, de minha família, de minha vida e nunca pude. Para eles, era como se eu tivesse nascido a partir dali. Todas as noites, antes do sono me pegar, eu mesma me contava as minhas histórias, as histórias de minha gente. Mas, com o passar do tempo, com desespero, eu via a minha gente como um desenho distante, em que eu não alcançava os detalhes. Época houve em que tudo se tornou apenas um esboço. Por isso, tantos remendos em minha fala. A deslembrança de vários fatos me dói. Confesso, a minha história é feita mais de inventos do que de verdades...

Aprendi a ler e, como prêmio, ganhei um rádio, que ficava ligado noite e dia. O rádio me ligava ao mundo externo. Foi quando descobri que o casal não era estrangeiro, eu estava no Brasil, bem no sul, quase na Argentina, aí sim, outro país. Contudo, eu estava muito longe de minha terra. Nada podia fazer. Continuei, então, a minha vida, que se resumia no meu quarto e nas brincadeiras com Jesuszinho, o meu cachorro, nome que eu escolhi. Pouco trabalho era o meu. Cuidava de varrer a casa quando a moça não ia, limpava o meu quarto, que pouco sujava. O casal sempre mais ausente do que presente. Cresci sozinha. Das coisas de mulheres, o sangue que perdemos, quando me aconteceu pela primeira vez, da moça que me ensinou a leitura também tive a explicação. – Você agora é uma mulher! – Não entendi. Eu achava que eu já era mulher desde sempre. Tudo se confundiu naquela época, junto ao sangue que me escorria. Pensei em minha mãe. Eu ainda sabia, na memória, o jeito do rosto dela. De minha mãe ouvi, várias vezes, ela dizer que tinha uma menina mulher e dois meninos homens. Agora a moça, por conta do sangue que de mim corria, me dizia que eu já era mulher. Também, naqueles mesmos dias, ouvi o casal falar para essa tal moça que eu deveria estar com os meus doze anos e que já fazia sete anos de minha chegada à casa deles. O que o casal não imaginava é que eu também fazia a minha contagem do tempo. Só que os meus termos eram outros. Eu sabia que, ali, eu já tinha feito sete aniversários, longe dos meus. E para mim não se tratava da minha chegada à casa deles e sim da minha impotência diante deles, que haviam me tomado, ou melhor, me roubado de meus pais.

Quando estava completando quase oito anos que eu tinha sido roubada, a moça que trabalhava para esse casal chegou, um dia, me dizendo que tinha uma notícia para mim. A imagem de minha família, ou melhor, o desejo de um encontro com os meus me tomou por inteira. Pensei que o milagre tivesse acontecido. Tendo, com o passar dos anos, aprendido a controlar as minhas emoções, fiz, contudo, silêncio. Eu sabia que ela só me daria a notícia no final da tarde. E, enquanto esperava, me imaginei viajando naquela mesma noite em busca de minha terra. Uma cidadezinha chamada Flor de Mim. Só uma preocupação me doía, o Jesuszinho. Como eu ia levar o meu cão predileto, que, de tão predileto, era o único que eu tinha. No final da tarde, a notícia me foi dada. Uma bomba estourou sobre mim. O casal havia se separado, cada um ia seguir para uma cidade diferente. Uma tia deles, não sei se da mulher ou do homem, viria me buscar e me levaria com ela. Como viria de jipe, se eu quisesse, poderia levar comigo o meu cachorro. Tonta pelo efeito da bomba, fui deitar. No outro dia, cedinho, com meus poucos pertences mais o Jesuszinho, fui levada por uma senhora loira e desconhecida, pela segunda vez, por um caminho que eu ignorava aonde ia dar. A moça, que com o consentimento do casal me ensinara a ler, da porta me acenou, com gesto abreviado, a metade de uma despedida. Chorei para dentro, mais uma vez. Eu sabia que não estava indo para a minha cidade, Flor de Mim. E estava deixando uma pessoa. Por força de não ter ninguém dos meus por perto, eu tinha me afeiçoado a ela. A moça que trabalhava com o casal e que se chamava Berta Calazans.

Nessa segunda casa, junto à família Souza Pacelli, tive de me adaptar a um estilo totalmente contrário ao que eu tinha vivido nos anos anteriores. De Flor de Mim, lugarejo de vivência de minha primeira infância, fui para uma cidade chamada Alto dos Vales do Sul, levada pelo casal. Ali, a vida tinha um quê interiorano também. De Vales do Sul fui encaminhada para a Cidade de Frei Cardoso. Lá, encontrei um movimento intenso, assustador. Carros, bondes, bicicletas, vozes altas e desmedidas. Jesuszinho não aguentou, morreu. Eu trabalhava imensamente, aprendi a cozinhar, a passar e a cuidar de crianças. O rádio, que eu levara, acabou perdendo a função. Recebi ordens para não o ligar, para não gastar luz e não me distrair no trabalho. Aguentei esse inferno durante sete anos e só tinha um objetivo: o de juntar dinheiro e voltar para Flor de Mim. Mas o tempo foi passando. Dali, saí para outra casa e mais casas. Nunca mais soube do casal que me roubou de meus pais. Nunca entendi qual foi a intenção deles.

Às vezes, fico pensando qual teria sido a causa maior da demora do meu regresso. Em dado momento de minha vida, ganhei autonomia, podia ir e vir. Acho que a coragem me faltou. Um temor me perseguia. Será que a cidade Flor de Mim ainda existia? Será que os meus ainda existiam? Será que, se eu chegasse por lá, eles ainda me reconheceriam como sendo uma pessoa da família? O tempo passando e Flor de Mim parecendo murchar em meus desejos.

Namorei, casei, descasei algumas vezes. Filhos nunca tive, evitei e, as vezes em que engravidei, não deixei chegar ao término. Não queria ter família, tinha medo de perder os meus. Muitas águas rolaram e, de muitas, nem a misteriosa nascente eu conhecia. Nunca entendi, por exemplo, como recebi, um dia, o meu registro de nascimento. Tudo certo, constavam os nomes de meus pais. O documento chegou a mando da tal tia, parente do casal, que me roubou de minha família. Tive a impressão de que eu era vigiada, pois tudo se deu muito tempo depois de eu ter deixado a casa dessa senhora. E, apesar de me sentir, o tempo todo, me movendo sobre um rio de desconhecidas e perigosas águas, continuei nadando, para continuar vivendo. De vez em quando, eu mudava de cidade também. A minha escolha por nova moradia obedecia a um roteiro previamente escolhido. Sempre a procura estava direcionada para as bandas de minha terra natal. Aos poucos, eu ia cumprindo um percurso que me encaminhava à direção de volta. Um dia, aconteceu um fato que provocou um retorno a mim mesma, 35 anos depois. Foi então que voltei para minha cidade, Flor de Mim, e aqui estou há 20 anos. Veja, moça, como isso se deu:

Na época em que o reencontro aconteceu, eu andava lamentando as desgraças da vida. A lembrança do dia em que fui roubada voltava incessantemente. Às vezes, com todos os detalhes, ora grosseiramente modificada. Na versão modificada, eu-menina era jogada no porão de um navio pelo casal que tinha me roubado de casa. Além do constante retorno a essa dor, eu estava vivendo o final do meu segundo casamento. Só um motivo me mantinha viva: os meus estudos. Estava concluindo o 2° grau e me preparando para seguir adiante, apesar do desânimo que me acometia algumas vezes. E foi na ambiência dos estudos que surgiu minha salvação a partir de um ciclo de palestras sobre “Crianças desaparecidas”. Quando soube do evento que ia acontecer, adoeci, perdendo os primeiros dias da jornada. Só no último dia consegui levantar da cama, mesmo assim, tomada por uma sensação de desfalecimento e febre. Uma força maior me comandava, entretanto. A força do desejo dos perdidos em busca do caminho de casa. Fui para escutar, eu não sabia nem dizer da minha perda. Nunca tinha relatado minha história para ninguém. Inventava sempre uma história sobre as minhas origens. Uma espécie de vergonha me consumia. Vergonha e culpa por ter me apartado dos meus. Nesse dia, cheguei ao local da palestra, no momento em que algumas pessoas começaram a contar casos de desaparecimentos, sequestros, sumiços e fugas de crianças. Mais angustiada fui ficando com tudo que ouvia. Parecia que estavam contando a minha história, em cada acontecimento da vida de outras pessoas. Eu não estava suportando mais, o ar me faltava, tinha a sensação de que ia morrer. Foi então que resolvi sair da sala, mas, quando levantei, ouvi uma voz que me pareceu familiar. De chofre, reconheci. Era o tom da voz de minha mãe, a síntese de todos os sons de uma curta infância junto aos meus. Ri da minha perturbação. O que estaria a minha mãe fazendo ali no colégio? Mais resoluta fiquei na minha determinação de sair. Precisava ir embora. Eu estava fazendo uma brincadeira de mau gosto comigo mesma? E me pus de pé. Lá na frente, o corpo que imitava a voz de minha mãe acintosamente contava uma história acontecida na família dela. A história de uma irmã que ela nem conhecera, pois tinha sido roubada ainda menina e nunca mais a família soubera qualquer notícia. Não consegui sair e, entretanto, não fiquei. Não me assentei também, apesar dos pedidos. Depois, eu soube que soavam à minha volta. Fui ajuntando os pedaços do relato que eu pude escutar, em meio a uma profunda tontura. Porém, não era o relato de minha irmã que havia nascido depois de minha partida forçada que eu ouvia. Não era a fala dela que me prendia. E sim o jipe. Lá estava o jipe ganhando distância, distância, distância... Lá estava o meu irmão chorando no meio da estrada e eu indo, indo, indo... Quando acordei do desmaio, a moça do relato segurava a minha mão. Não foi preciso dizer mais nada. A nossa voz irmanada no sofrimento e no real parentesco falou por nós. Reconhecemo-nos. Eu não era mais a desaparecida. E Flor de Mim estava em mim, apesar de tudo. Sobrevivemos, eu e os meus. Desde sempre.

(Insubmissas lágrimas de mulheres, p. 38-47).

Olhos d’água

Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar como havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, martelando... De que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusatório. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe?

Sendo a primeira de sete filhas, desde cedo, busquei dar conta de minhas próprias dificuldades, cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe aprendi conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos, prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa, por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo... Da verruga que se perdia no meio da cabeleira crespa e bela... Um dia, brincando de pentear boneca, alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, se tornava uma grande boneca negra para as filhas, descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo ela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs aflita, querendo livrar a boneca-mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos e rimos de nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas, de que cor eram os olhos dela?

Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali, apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nos dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a Senhora, a Rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. Aquelas flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à Senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a Rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe só ria, de uma maneira triste e com um sorriso molhado... Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía.

Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se assentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos; outras, cachorrinhos; algumas, gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas, de que cor eram os olhos de minha mãe?

Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço. E com os olhos alagados de pranto balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento-pranto de minha mãe, se o barulho da chuva... Sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava! Chorava, chovia! Então, porque eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela?

E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família: ela e minhas irmãs que tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecera a minha mãe. Reconhecia a importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias e todas a mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas Senhoras, nossas Yabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe?

E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento, resolvi deixar tudo e, no outro dia, voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor de seus olhos.

E assim fiz. Voltei, aflita, mas satisfeita. Vivia a sensação de estar cumprindo um ritual, em que a oferenda aos Orixás deveria ser descoberta da cor dos olhos de minha mãe.

E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que vi? Sabem o que vi?

Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas, eram tantas lágrimas, que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face? E só então compreendi. Minha mãe trazia, serenamente em si, águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era cor de olhos d’água. Águas de Mamãe Oxum! Rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de Mamãe Oxum.

Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas delas se misturarem às minhas.

Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma são o espelho dos olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente o meu rosto, me contemplando intensamente. E, enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei, quando, sussurrando minha filha falou:

Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos?

(Olhos d’água, p. 15-19)

Ponciá Vicêncio

(Fragmentos)

Pajem do sinhô-moço, escravo do sinhô-moço, tudo do sinhô-moço, nada do sinhô-moço. Um dia o coronelzinho, que já sabia ler, ficou curioso para ver se negro aprendia os sinais, as letras de branco e começou a ensinar o pai de Ponciá. O menino respondeu logo ao ensinamento do distraído mestre. Em pouco tempo reconhecia todas as letras. Quando sinhô-moço se certificou que o negro aprendia, parou a brincadeira. Negro aprendia sim! Mas o que o negro ia fazer com o saber de branco? O pai de Ponciá Vicêncio, em matéria de livros e letras, nunca foi além daquele saber.

(Ponciá Vicêncio, p. 15)

****

Ponciá Vicêncio deitou-se na cama imunda ao lado do homem e de barriga para cima ficou com o olhar encontrando o nada. Veio-lhe a imagem de porcos no chiqueiro que comem e dormem para serem sacrificados um dia. Seria isto vida, meu Deus? Os dias passavam, estava cansada, fraca para viver, mas coragem para morrer, também não tinha ainda. O homem gostava de dizer que ela era pancada da idéia. Seria? Seria! Às vezes, se sentia, mesmo, como se a sua cabeça fosse um grande vazio, repleto de nada e de nada.

Quando Ponciá Vicêncio resolveu sair do povoado onde nascera, a decisão chegou forte e repentina. Estava cansada de tudo ali. De trabalhar o barro com a mãe, de ir e vir às terras dos brancos e voltar de mãos vazias. De ver a terra dos negros coberta de plantações, cuidadas pelas mulheres e crianças, pois os homens gastavam a vida trabalhando nas terras dos senhores, e depois a maior parte das colheitas ser entregue aos coronéis. Cansada da luta insana, sem glória, a que todos se entregavam para amanhecer cada dia mais pobres, enquanto alguns conseguiam enriquecer-se a todo o dia. Ela acreditava que poderia traçar outros caminhos, inventar uma vida nova. E avançando sobre o futuro, Ponciá partiu no trem do outro dia, pois tão cedo a máquina não voltaria ao povoado. Nem tempo de se despedir do irmão teve. E agora, ali deitada de olhos arregalados, penetrados no nada, perguntava-se se valera a pena ter deixado a sua terra. O que acontecera com os sonhos tão certos de uma vida melhor? Não eram somente sonhos, eram certezas! Certezas que haviam sido esvaziadas no momento em que perdera o contato com os seus. E agora feito morta-viva, vivia.

(Ponciá Vicêncio, p. 32-33)

Becos da memória

(Fragmento)

Vó Rita dormia embolada com ela.

Vó Rita era boa, gostava muito dela e de todos nós.

Talvez, ela só pudesse contar com o amor de Vó Rita, pois de nossa parte, ela só contava com o nosso medo, com o nosso pavor.

Eu me lembro de que ela vivia entre o esconder e o aparecer atrás do portão. Era um portão velho de madeira, entre o barraco e o barranco, com algumas tábuas já soltas, e que abria para um beco escuro. Era um ambiente sempre escuro, até nos dias de maior sol. Para mim, para muitos de nós, crianças e adultos, ela era um mistério, menos para Vó Rita. Vó Rita era a única que a conhecia toda. Vó Rita dormia embolada com ela. Nunca consegui ver plenamente o rosto dela. Ás vezes, adivinhava a metade de sua face. Ficava na espreita, colocava a lata na fila da água ou punha a borracha na tina e permanecia quieta, como quem não quisesse nada. Ela aparecia para olhar o mundo. Ver as pessoas, escutar as vozes. E eu, de olhos abertos, pulava em cima (só os meus olhos).

Eu não atinava com o porquê da necessidade, do querer dela em ver o mundo ali à sua volta. Tudo era tão sem graça. Grandes mundos!... Uma bitaquinha que vendia pão, cigarro, cachaça e pedaços de rapadura. A bitaquinha era do filho dela. Ninguém gostava de comprar nada ali, o movimento era raro. Vendia também sabão, água sanitária e anil. E, fora a cachaça, estes eram os produtos que mais saíam.

Em frente da casa em que ela morava com Vó Rita, ficava uma torneira pública. A “torneira de cima”, pois no outro extremo a favela havia a “torneira de baixo”. Tinha, ainda, o “torneirão” e outras torneiras em pontos diversos. A “torneira de cima”, em relação à “torneira de baixo”, era melhor. Fornecia mais água e podíamos buscar ou lavar roupa quase o dia todo. Era possível se fazer ali o serviço mais rápido.

Quando eu estava para brincadeira, preferia a “torneira de baixo”. Era mais perto de casa. Lá estavam sempre a criançada amiga, os pés de amora, o botequim da Cema, em que eu ganhava sempre restos de doces. Quando eu estava para o sofrer, para o mistério, buscava a “torneira de cima”.

A torneira, a água, as lavadeiras, os barracões de zinco, papelões, madeiras e lixo. Roupas das patroas que quaravam ao sol. Molambos nossos lavados com sabão restante. Eu tinha nojo de lavar o sangue alheio. Nem entendia e nem sabia que sangue era aquele. Pensei, por longo tempo, que as patroas, as mulheres ricas, mijassem sangue de vez em quando.

Naquela época, eu menina, minha curiosidade ardia diante de tudo. A curiosidade de ver todo o corpo dela, de olhá-la todinha. Eu queria poder vasculhar com os olhos a sua imagem, mas ela percebia e fugia sempre. Será que ela, algum dia, conseguiu ver o mundo circundante, ali bem escondidinha por trás do portão? Talvez Como a vida acontecia simples e como tudo era e é complicado!

Hoje, a recordação daquele mundo me traz lágrimas aos olhos.Como éramos pobres! Miseráveis talvez! Como a vida acontecia simples e como tudo era e é complicado!

Havia as doces figuras tenebrosas. E havia o doce amor de Vó Rita. Quando eu soube, outro dia, já grande, já depois de tanto tempo, que Vó Rita dormia embolada com ela, foi que me voltou este desejo dolorido de escrever.

Escrevo como uma homenagem póstuma à Vó Rita, que dormia embolada com ela, a ela que nunca consegui ver plenamente, aos bêbados, às putas, aos malandros, às crianças vadias que habitam os becos de minha memória. Homenagem póstuma ás lavadeiras que madrugavam os varais com roupas ao sol. Às pernas cansadas, suadas, negras, aloiradas de poeira do campo aberto onde aconteciam os festivais de bola da favela. Homenagem póstuma ao Bondade, ao Tião Puxa-Faca, à velha Isolina, a D. Anália, ao Tio Totó, ao Catarino, à Velha Lia, à Terezinha da Oscarlinda, à Mariinha, à Donana do Padim.

Homens, mulheres, crianças que se amontoaram dentro de mim, como amontoados eram os barracos de minha favela.

(Becos da memória, 2. ed., p. 27-30)

Para mim, o convite para prefaciar um livro, ainda mais escrito por uma mulher negra, é um grande presente – acolhido com honra e emoção –, uma vez que estar na porta de entrada de um livro, o ápice do universo das letras, que há muito nos foi negado, constitui-se também ser fio de aço de uma rede de resistência e de insubordinação. Conforme afirmado pela escritora Conceição Evaristo, em uma entrevista à Carta Capital em 2017, escrever e publicar para as mulheres negras é um ato político...

Para mim, o convite para prefaciar um livro, ainda mais escrito por uma mulher negra, é um grande presente – acolhido com honra e emoção –, uma vez que estar na porta de entrada de um livro, o ápice do universo das letras, que há muito nos foi negado, constitui-se também ser fio de aço de uma rede de resistência e de insubordinação. Conforme afirmado pela escritora Conceição Evaristo, em uma entrevista à Carta Capital em 2017, escrever e publicar para as mulheres negras é um ato político... Um tópico de crucial importância na poesia de Michel Yakini é a abordagem dos elementos relacionados à diversidade social e cultural afro-brasileira. O tema se anuncia no próprio título Acorde um verso, sugerindo diferentes interpretações que estabelecem contato entre si, obedecendo ao projeto poético de um autor que quer tratar de questões que atingem esta comunidade a partir de um ponto de vista interno ao afrodescendente. Tal condição integra sua história de vida e certamente terá algum peso em sua escrita. O título do li...

Um tópico de crucial importância na poesia de Michel Yakini é a abordagem dos elementos relacionados à diversidade social e cultural afro-brasileira. O tema se anuncia no próprio título Acorde um verso, sugerindo diferentes interpretações que estabelecem contato entre si, obedecendo ao projeto poético de um autor que quer tratar de questões que atingem esta comunidade a partir de um ponto de vista interno ao afrodescendente. Tal condição integra sua história de vida e certamente terá algum peso em sua escrita. O título do li... Quando um projeto é criado, ele apresenta o delineamento para a realização de um objetivo; ou ainda, de um possível futuro. O trabalho de pesquisa do jornalista e pesquisador negro Tiago Rogero coloca em cena o acervo dos arquivos de sua afrodescendência; move uma intenção: reconstituir a história do povo negro-brasileiro, só que em contraposição ao discurso criado e difundido pela casa-grande. Idealizado e coordenado por Tiago Rogero - Projeto Querino: um olhar afrocentrado sobre a história do Brasi...

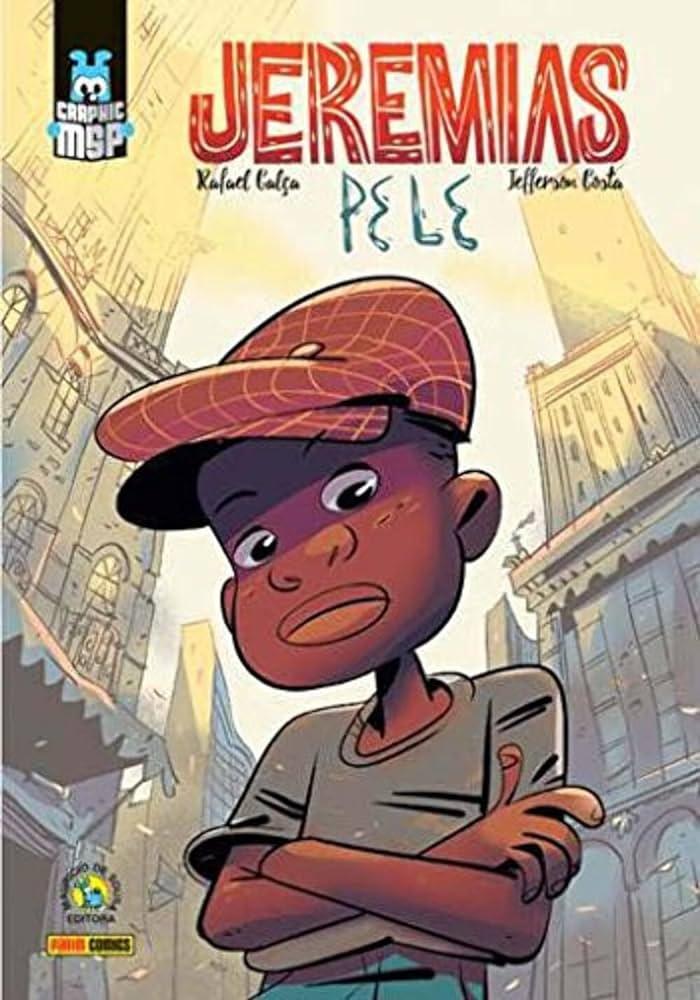

Quando um projeto é criado, ele apresenta o delineamento para a realização de um objetivo; ou ainda, de um possível futuro. O trabalho de pesquisa do jornalista e pesquisador negro Tiago Rogero coloca em cena o acervo dos arquivos de sua afrodescendência; move uma intenção: reconstituir a história do povo negro-brasileiro, só que em contraposição ao discurso criado e difundido pela casa-grande. Idealizado e coordenado por Tiago Rogero - Projeto Querino: um olhar afrocentrado sobre a história do Brasi... Desde 2012, a Maurício de Sousa Produções criou o projeto Graphic MSP, para o qual artistas brasileiros são convidados a criar histórias sobre os clássicos personagens da Turma da Mônica. Jeremias por muito tempo foi um personagem da turma que não possuía uma história de origem ou uma identidade que o tornava único dentre as diversas criações de Maurício de Sousa. Entretanto, em 2018, é lançada a novela gráfica intitulada Jeremias: Pele, cujos autores são a dupla de artistas Rafael Calça, que trabalhou com o r...

Desde 2012, a Maurício de Sousa Produções criou o projeto Graphic MSP, para o qual artistas brasileiros são convidados a criar histórias sobre os clássicos personagens da Turma da Mônica. Jeremias por muito tempo foi um personagem da turma que não possuía uma história de origem ou uma identidade que o tornava único dentre as diversas criações de Maurício de Sousa. Entretanto, em 2018, é lançada a novela gráfica intitulada Jeremias: Pele, cujos autores são a dupla de artistas Rafael Calça, que trabalhou com o r... Com as belas palavras da escritora Nina Rizzi e as ilustrações de Edson Ikê, que encantam os olhos, a biografia Elza: a voz do milênio (2023) é uma verdadeira homenagem à cantora. Produzido para “crianças e adultos”, a obra apresenta de forma lúdica e sensível as dificuldades enfrentadas por Elza Gomes da Conceição ao longo de sua v...

Com as belas palavras da escritora Nina Rizzi e as ilustrações de Edson Ikê, que encantam os olhos, a biografia Elza: a voz do milênio (2023) é uma verdadeira homenagem à cantora. Produzido para “crianças e adultos”, a obra apresenta de forma lúdica e sensível as dificuldades enfrentadas por Elza Gomes da Conceição ao longo de sua v...