Considerado ya un clásico, agotado y buscado como libro de culto, Las armas y las letras es una mirada libre, minuciosa y completa sobre la literatura en la guerra civil española. Desfi lan por estas páginas cientos de escritores en amenísimas y agudas semblanzas, el célebre y el desconocido, el audaz y el cobarde, el perse guido y el perseguidor, el activista y el silencioso o silenciado, el viejo y el joven, todos buscando para sí y para su tiempo una salvación que no siempre fue posible. Tratado de armas y de letras, pero sobre todo libro que cambió alguno de los prejuicios que más habían oxidado la literatura española. Andrés Trapiello consiguió darnos lo mejor de aquellos años en una historia que muchos leyeron y leerán como una apasionante novela, pero que es, además, una mirada tan veraz como misericordiosa, y tan necesaria como imprescindible.Una obra imparcial, rigurosamente documentada que fue pionera en el análisis de la situación política y social de las Españas provocadas por la guerra civil, a través de los escritores de ambos bandos. Una prosa amena, didáctica, envolvente, que seduce y fascina como un gran relato.

Las armas y las letras en alusión a la frase quijotesca: "Quítenseme de delante los que dijeren que las letras hacen ventaja a las armas". Deducimos de su texto que para Trapiello no.

El entierro de la sardina

Leopoldo Alas (Clarín) |

| Rescoldo, o mejor, la Pola de Rescoldo, es una ciudad de muchos vecinos; está situada en la falda Norte de una sierra muy fría, sierra bien poblada de monte bajo, donde se prepara en gran abundancia carbón de leña, que es una de las principales riquezas con que se industrian aquellos honrados montañeses. Durante gran parte del año, los polesos dan diente con diente, y muchas patadas en el suelo para calentar los pies; pero este rigor del clima no les quita el buen humor cuando llegan las fiestas en que la tradición local manda divertirse de firme. Rescoldo tiene obispado, juzgado de primera instancia, instituto de segunda enseñanza agregado al de la capital; pero la gala, el orgullo del pueblo, es el paseo de los Negrillos, bosque secular, rodeado de prados y jardines que el Municipio cuida con relativo esmero. Allí se celebran por la primavera las famosas romerías de Pascua, y las de San Juan y Santiago en el verano. Entonces los árboles, vestidos de reluciente y fresco verdor, prestan con él sombra a las cien meriendas improvisadas, y la alegría de los consumidores parece protegida y reforzada por la benigna temperatura, el cielo azul, la enramada poblada de pájaros siempre gárrulos y de francachela. Pero la gracia está en mostrar igual humor, el mismo espíritu de broma y fiesta, y, más si cabe, allá, en Febrero, el miércoles de Ceniza, a media noche, en aquel mismo bosque, entre los troncos y las ramas desnudas, escuetas, sobre un terreno endurecido por la escarcha, a la luz rojiza de antorchas pestilentes. En general, Rescoldo es pueblo de esos que se ha dado en llamar levíticos; cada día mandan allí más curas y frailes; el teatrillo que hay casi siempre está cerrado, y cuando se abre le hace la guerra un periódico ultramontano, que es la Sibila de Rescoldo. Vienen con frecuencia, por otoño y por invierno, misioneros de todos los hábitos, y parecen tristes grullas que van cantando lor guai per l'aer bruno.

Pasan ellos, y queda el terror de la tristeza, del aburrimiento que siembran, como campo de sal, sobre las alegrías e ilusiones de la juventud polesa. Las niñas casaderas que en la primavera alegraban los Negrillos con su cáchara y su hermosura, parece que se han metido todas en el convento; no se las ve como no sea en la catedral o en las Carmelitas, en novenas y más novenas. Los muchachos que no se deciden a despreciar los placeres de esta vida efímera cogen el cielo con las manos y calumnian al clero secular y regular, indígena y transeúnte, que tiene la culpa de esta desolación de honesto recreo.

Mas como quiera que esta piedad colectiva tiene algo de rutina, es mecánica, en cierto sentido; los naturales enemigos de las expansiones y del holgorio tienen que transigir cuando llegan las fiestas tradicionales; porque así como por hacer lo que siempre se hizo, las familias son religiosas a la manera antigua, así también las romerías de Pascua y de San Juan y Santiago se celebran con estrépito y alegría, bailes, meriendas, regocijos al aire libre, inevitables ocasiones de pecar, no siempre vencidas desde tiempo inmemorial. No parecen las mismas las niñas vestidas de blanco, rosa y azul, que ríen y bailan en los Negrillos sobre la fresca hierba, y las que en otoño y en invierno, muy de obscuro, muy tapadas, van a las novenas y huyen de bailes, teatros y paseos.

Pero no es eso lo peor, desde el punto de vista de los misioneros; lo peor es Antruejo. Por lo mismo que el invierno está entregado a los levitas, y es un desierto de diversiones públicas, se toma el Carnaval como un oasis, y allí se apaga la sed de goces con ansia de borrachera, apurando hasta las heces la tan desacreditada copa del placer, que, según los frailes, tiene miel en los bordes y veneno en el fondo. En lo que hace mal el clero apostólico es en hablar a las jóvenes polesas del hastío que producen la alegría mundana, los goces materiales; porque las pobres muchachas siempre se quedan a media miel. Cuando más se están divirtiendo llega la ceniza... y, adiós concupiscencia de bailes, máscaras, bromas y algazara. Viene la reacción del terror... triste, y todo se vuelve sermones, ayunos, vigilias, cuarenta horas, estaciones, rosarios...

En Rescoldo, Antruejo dura lo que debe durar tres días: domingo, lunes y martes; el miércoles de Ceniza nada de máscaras... se acabó Carnaval, memento homo, arrepentimiento y tente tieso... ¡pobres niñas polesas! Pero ¡ay!, amigo, llega la noche... el último relámpago de locura, la agonía del pecado que da el último mordisco a la manzana tentadora, ¡pero qué mordisco! Se trata del entierro de la sardina, un aliento póstumo del Antruejo; lo más picante del placer, por lo mismo que viene después del propósito de enmienda, después del desengaño; por lo mismo que es fugaz, sin esperanza de mañana; la alegría en la muerte.

No hay habitante de Rescoldo, hembra o varón que no confiese, si es franco, que el mayor placer mundano que ofrece el pueblo está en la noche del miércoles de Ceniza, al enterrar la sardina en el paseo de los Negrillos. Si no llueve o nieva, la fiesta es segura. Que hiele no importa. Entre las ramas secas brillan en lo alto las estrellas; debajo, entre los troncos seculares, van y vienen las antorchas, los faroles verdes, azules y colorados; la mayor parte de las sábanas limpias de Rescoldo circulan por allí, sirviendo de ropa talar a improvisados fantasmas que, con largos cucuruchos de papel blanco por toca, miran al cielo empinando la bota. Los señoritos que tienen coche y caballos los lucen en tal noche, adornando animales y vehículos con jaeces fantásticos y paramentos y cimeras de quimérico arte, todo más aparatoso que precioso y caro, si bien se mira. Mas a la luz de aquellas antorchas y farolillos, todo se transforma; la fantasía ayuda, el vino transporta, y el vidrio puede pasar por brillante, por seda el percal, y la ropa interior sacada al fresco por mármol de Carrara y hasta por carne del otro mundo. Tiembla el aire al resonar de los más inarmónicos instrumentos, todos los cuales tienen pretensiones de trompetas del Juicio final; y, en resumen, sirve todo este aparato de Apocalipsis burlesco, de marco extravagante para la alegría exaltada, de fiebre, de placer que se acaba, que se escapa. Somos ceniza, ha dicho por la mañana el cura, y... ya lo sabemos, dice Rescoldo en masa por la noche, brincando, bailando, gritando, cantando, bebiendo, comiendo golosinas, amando a hurtadillas, tomando a broma el dogma universal de la miseria y brevedad de la existencia...

* * *

Celso Arteaga era uno de los hombres más formales de Rescoldo; era director de un colegio, y a veces juez municipal; de su seriedad inveterada dependía su crédito de buen pedagogo, y de éste dependían los garbanzos. Nunca se le veía en malos sitios; ni en tabernas, que frecuentaban los señoritos más finos, ni en la sala de juegos prohibidos en el casino, ni en otros lugares nefandos, perdición de los polesos concupiscentes.

Su flaco era el entierro de la sardina. Aquello de gozar en lo obscuro, entre fantasmas y trompeteo apocalíptico, desafiando la picadura de la helada, desafiando las tristezas de la Ceniza; aquel contraste del bosque seco, muerto, que presencia la romería inverniza, como algunos meses antes veía, cubierto de verdor, lleno de vida, la romería del verano, eran atractivos irresistibles, por lo complicados y picantes, para el espíritu contenido, prudente, pero en el fondo apasionado, soñador, del buen Celso.

Solían agruparse los polesos, para cenar fuerte, el miércoles de Ceniza; familias numerosas que se congregaban en el comedor de la casa solariega; gente alegre de una tertulia que durante todo el invierno escotaban para contribuir a los gastos de la gran cena, traída de la fonda; solterones y calaveras viudos, casados o solteros, que celebraban sus gaudeamus en el casino o en los cafés; todos estos grupos, bien llena la panza, con un poquillo de alegría alcohólica en el cerebro, eran los que después animaban el paseo de los Negrillos, prolongando al aire libre las libaciones, como ellos decían, de la colación de casa. Celso, en tal ocasión, cenaba casi todos los años con los señores profesores del Instituto, el registrador de la propiedad y otras personas respetables. Respetables y serios todos, pero se alegraban que era un gusto; los más formales eran los más amigos de jarana en cuanto tocaban a emprender el camino del bosque, a eso de las diez de la noche, formando parte del cortejo del entierro de la sardina.

Celso, ya se sabía, en la clásica cena se ponía a medios pelos, pronunciaba veinte discursos, abrazaba a todos los comensales, predicando la paz universal, la hermandad universal y el holgorio universal. El mundo, según él, debiera ser una fiesta perpetua, una semiborrachera no interrumpida, y el amor puramente electivo, sin trabas del orden civil, canónico o penal ¡Viva la broma! -Y este era el hombre que se pasaba el año entero grave como un colchón, enseñando a los chicos buena conducta moral y buenas formas sociales, con el ejemplo y con la palabra.

* * *

Un año, cuando tendría cerca de treinta Celso, llegó el buen pedagogo a los Negrillos con tan solemne semiborrachera (no consentía él que se le supusiera capaz de pasar de la semi a la entera), que quiso tomar parte activa en la solemnidad burlesca de enterrar la sardina. Se vistió con capuchón blanco, se puso el cucurucho clásico, unas narices como las del escudero del Caballero de los Espejos y pidió la palabra, ante la bullanguera multitud, para pronunciar a la luz de las antorchas la oración fúnebre del humilde pescado que tenía delante de sí en una cala negra. Es de advertir que el ritual consistía en llevar siempre una sardina de metal blanco muy primorosamente trabajada; el guapo que se atrevía a pronunciar ante el pueblo entero la oración fúnebre, si lo hacía a gusto de cierto jurado de gente moza y alegre que lo rodeaba, tenía derecho a la propiedad de la sardina metálica, que allí mismo regalaba a la mujer que más le agradase entre las muchas que le rodeaban y habían oído.

Gran sorpresa causó en el vecindario allí reunido que don Celso, el del colegio, pidiera la palabra para pronunciar aquel discurso de guasa, que exigía mucha correa, muy buen humor, gracia y sal, y otra porción de ingredientes. Pero no conocía la multitud a Celso Arteaga. Estuvo sublime, según opinión unánime; los aplausos frenéticos le interrumpían al final de cada periodo. De la abundancia del corazón hablaba la lengua. Bajo la sugestión de su propia embriaguez, Celso dejó libre curso al torrente de sus ansias de alegría, de placer pagano, de paraíso mahometano; pintó con luz y fuego del sol más vivo la hermosura de la existencia según natura, la existencia de Adán y Eva antes de las hojas de higuera: no salía del lenguaje decoroso, pero sí de la moral escrupulosa, convencional, como él la llamaba, con que tenían abrumado a Rescoldo frailes descalzos y calzados. No citó nombres propios ni colectivos; pero todos comprendieron las alusiones al clero y a sus triunfos de invierno.

Por labios de Celso hablaba el más recóndito anhelo de toda aquella masa popular, esclava del aburrimiento levítico. Las niñas casaderas y no pocas casadas y jamonas, disimulaban a duras penas el entusiasmo que les producía aquel predicador del diablo. ¡Y lo más gracioso era pensar que se trataba de don Celso el del colegio, que nunca había tenido novia ni trapicheos!

Como a dos pasos del orador, le oía arrobada, con los ojos muy abiertos, la respiración anhelante, Cecilia Pla, una joven honestísima, de la más modesta clase media, hermosa sin arrogancia, más dulce que salada en el mirar y en el gesto; una de esas bellas que no deslumbran, pero que pueden ir entrando poco a poco alma adelante. Cuando llegó el momento solemnísimo de regalar el triunfante Demóstenes de Antruejo la joya de pesca a la mujer más de su gusto, a Cecilia se le puso un nudo en la garganta, un volcán se le subió a la cara; porque, como en una alucinación, vio que, de repente, Celso se arrojaba de rodillas a sus pies, y, con ademanes del Tenorio, le ofrecía el premio de la elocuencia, acompañado de una declaración amorosa ardiente, de palabras que parecían versos de Zorrilla... en fin, un encanto.

Todo era broma, claro; pero burla, burlando, ¡qué efecto le hacía la inesperada escena a la modestísima rubia, pálida, delgada y de belleza así, como recatada y escondida!

El público rió y aplaudió la improvisada pasión del famoso don Celso, el del colegio. Allí no había malicia, y el padre de Cecilia, un empleado del almacén de máquinas del ferrocarril, que presenciaba el lance, era el primero que celebraba la ocurrencia, con cierta vanidad, diciendo al público, por si acaso:

-Tiene gracia, tiene gracia... En Carnaval todo pasa. ¡Vaya con don Celso!

A la media hora, es claro, ya nadie se acordaba de aquello; el bosque de los Negrillos estaba en tinieblas, a solas con los murmullos de sus ramas secas; cada mochuelo en su olivo. Broma pasada, broma olvidada. La Cuaresma reinaba; el Clero, desde los púlpitos y los confesonarios, tendía sus redes de pescar pecadores, y volvía lo de siempre: tristeza fría, aburrimiento sin consuelo.

* * *

Celso Arteaga volvió el jueves, desde muy temprano, a sus habituales ocupaciones, serio, tranquilo, sin remordimientos ni alegría. La broma de la víspera no le dejaba mal sabor de boca, ni bueno. Cada cosa en su tiempo. Seguro de que nada había perdido por aquella expansión de Antruejo, que estaba en la tradición más clásica del pueblo; seguro de que seguía siendo respetable a los ojos de sus conciudadanos, se entregaba de nuevo a los cuidados graves del pedagogo concienzudo.

Algo pensó durante unos días en la joven a cuyos pies había caído inopinadamente, y a quien había regalado la simbólica sardina. ¿Qué habría hecho de ella? ¿La guardaría? Esta idea no desagradaba al señor Arteaga. «Conocía a la muchacha de vista; era hija de un empleado del ferrocarril; vestía la niña de obscuro siempre y sin lujo; no frecuentaba, ni durante el tiempo alegre, paseos, bailes ni teatros. Recordaba que caminaba con los ojos humildes». «Tiene el tipo de la dulzura», pensó. Y después: «Supongo que no la habré parecido grotesco», y otras cosas así. Pasó tiempo, y nada. En todo el año no la encontró en la calle más que dos o tres veces. Ella no le miró siquiera, a lo menos cara a cara. «Bueno, es natural. En Carnaval como en Carnaval, ahora como ahora». Y tan tranquilo.

Pero lo raro fue que, volviendo el entierro de la sardina, el público pidió que hablara otra vez don Celso, porque no había quien se atreviera a hacer olvidar el discurso del año anterior. Y Arteaga, que estaba allí, es claro, y alegre y hecho un hedonista temporero, como decía él, no se hizo rogar... y habló, y venció, y... ¡cosa más rara! Al caer, como el año pasado, a los pies de una hermosa, para ofrecerle una flor que llevaba en el ojal de la americana, porque aquel año la sardina (por una broma de mal gusto) no era metálica, sino del Océano, vio que tenía delante de sí a la mismísima Cecilia Pla de marras. «¡Qué casualidad! ¡Pero qué casualidad! ¡Pero qué casualidad!» Repetían cuantos recordaban la escena del año anterior.

Y sí era casualidad, porque ni Cecilia había buscado a Celso, ni Celso a Cecilia. Entre las brumas de la semiborrachera pensaba él: «Esto ya me ha sucedido otra vez; yo he estado a los pies de esta muchacha en otra ocasión...»

* * *

Y al día siguiente, Arteaga, sin dejo amargo por la semiorgía de la víspera, con la conciencia tranquila, como siempre, notó que deseaba con alguna viveza volver a ver a la chica de Pla, el del ferrocarril.

Varias veces la vio en la calle, Cecilia se inmutó, no cabía duda; sin vanidad de ningún género, Celso podía asegurarlo. Cierta mañana de primavera, paseando en los Negrillos, se tuvieron que tocar al pasar uno junto al otro; Cecilia se dejó sorprender mirando a Celso; se hablaron los ojos, hubo como una tentativa de sonrisa, que Arteaga saboreó con deliciosa complacencia.

Sí, pero aquel invierno Celso contrajo justas nupcias con una sobrina de un magistrado muy influyente, que le prometió plaza segura si Arteaga se presentaba a unas oposiciones a la judicatura. Pasaron tres años, y Celso, juez de primera instancia en un pueblo de Andalucía, vino a pasar el verano con su señora e hijos a Rescoldo.

Vio a Cecilia Pla algunas veces en la calle: no pudo conocer si ella se fijó en él o no. Lo que sí vio que estaba muy delgada, mucho más que antes.

* * *

El juez llegó poco a poco a magistrado, a presidente de sala; y ya viejo, se jubiló. Viudo, y con los hijos casados, quiso pasar sus últimos años en Rescoldo, donde estaba ya para él la poca poesía que le quedaba en la tierra.

Estuvo en la fonda algunos meses; pero cansado de la cocina pseudo francesa, decidió poner casa, y empezó a visitar pisos que se alquilaban. En un tercero, pequeño, pero alegre y limpio, pintiparado para él, le recibió una solterona que dejaba el cuarto por caro y grande para ella. Celso no se fijó al principio en el rostro de la enlutada señora, que con la mayor amabilidad del mundo le iba enseñando las habitaciones.

Le gustó la casa, y quedaron en que se vería con el casero. Y al llegar a la puerta, hasta donde le acompañó la dama, reparó en ella; le pareció flaquísima, un espíritu puro; el pelo le relucía como plata, muy pegado a las sienes.

-Parece una sardina, -pensó Arteaga, al mismo tiempo que detrás de él se cerraba la puerta.

Y como si el golpe del portazo le hubiera despertado los recuerdos, don Celso exclamó:

-¡Caramba! ¡Pues si es aquella... aquella del entierro!... ¿Me habrá conocido?... Cecilia... el apellido era... catalán... creo... sí, Cecilia Prast... o cosa así.

Don Celso, con su ama de llaves, se vino a vivir a la casa que dejaba Cecilia Pla, pues ella era, en efecto, sola en el mundo.

Revolviendo una especie de alacena empotrada en la pared de su alcoba, Arteaga vio relucir una cosa metálica. La cogió... miró... era una sardina de metal blanco, muy amarillenta ya, pero muy limpia.

-¡Esa mujer se ha acordado siempre de mí! -pensó el funcionario jubilado con una íntima alegría que a él mismo le pareció ridícula, teniendo en cuenta los años que habían volado.

Pero como nadie le veía pensar y sentir, siguió acariciando aquellas delicias inútiles del amor propio retroactivo.

-Sí, se ha acordado siempre de mí; lo prueba que ha conservado mi regalo de aquella noche... del entierro de la sardina.

Y después pensó:

-Pero también es verdad que lo ha dejado aquí, olvidada sin duda de cosa tan insignificante... O ¿quién sabe si para que yo pudiera encontrarlo? Pero... de todas maneras... Casarnos, no, ridículo sería. Pero... mejor ama de llaves que este sargento que tengo, había de serlo...

Y suspiró el viejo, casi burlándose del prosaico final de sus románticos recuerdos.

¡Lo que era la vida! Un miércoles de Ceniza, un entierro de la sardina... y después la Cuaresma triunfante. Como Rescoldo, era el mundo entero. La alegría un relámpago; todo el año hastío y tristeza.

* * *

Una tarde de lluvia, fría, obscura, salía el jubilado don Celso Arteaga del Casino, defendiéndose como podía de la intemperie, con chanclos y paraguas.

Por la calle estrecha, detrás de él, vio que venía un entierro.

-¡Maldita suerte! -pensó, al ver que se tenía que descubrir la cabeza, a pesar de un pertinaz catarro-. ¡Lo que voy a toser esta noche! -se dijo, mirando distraído el féretro. En la cabecera leyó estas letras doradas: C. P. M. El duelo no era muy numeroso. Los viejos eran mayoría. Conoció a un cerero, su contemporáneo, y le preguntó el señor Arteaga:

-¿De quién es?

-Una tal Cecilia Pla... de nuestra época... ¿no recuerda usted?

-¡Ah, si! -dijo don Celso.

Y se quedó bastante triste, sin acordarse ya del catarro. Siguió andando entre los señores del duelo.

De pronto se acordó de la frase que se le había ocurrido la última vez que había visto a la pobre Cecilia.

«Parece una sardina».

Y el diablo burlón, que siempre llevamos dentro, le dijo:

-Sí, es verdad, era una sardina. Este es, por consiguiente, el entierro de la sardina. Ríete, si tienes gana.

FIN

|

|

Minicuento: "Hablaba y hablaba...", de Max Aub

Hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y venga hablar. Yo soy una mujer de mi casa. Pero aquella criada gorda no hacía más que hablar, y hablar, y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. Hablaba de todo y de cualquier cosa, lo mismo le daba. ¿Despedirla por eso? Hubiera tenido que pagarle sus tres meses. Además hubiese sido muy capaz de echarme mal de ojo. Hasta en el baño: que si esto, que si aquello, que si lo de más allá. Le metí la toalla en la boca para que se callara. No murió de eso, sino de no hablar: se le reventaron las palabras por dentro.

Minicuento: "Tranvía", de Andrea Bocconi

Por fin. La desconocida subía siempre en aquella parada. "Amplia sonrisa, caderas anchas... una madre excelente para mis hijos", pensó. La saludó; ella respondió y retomó su lectura: culta, moderna.

Él se puso de mal humor: era muy conservador. ¿Por qué respondía a su saludo? Ni siquiera lo conocía.

Dudó. Ella bajó.

Se sintió divorciado: "¿Y los niños, con quién van a quedarse?"

Minicuento: "El drama del desencantado", de Gabriel García Márquez

...el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso, y a medida que caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo, y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida.

Carlos Alberto Villegas Uribe

Es necesario

a veces

que los hacedores

de palabras

esos insomnes y antiguos

alfareros de versos

fabriquen

con arcillas de sueños

los otros yo

que llevamos ocultos

entre el ruido del tráfico

el pan de cada día

y el trabajo.

LA CATEDRAL DE SANTA MARTA

Soneto

José Ordoñez Rodriguez

Engastada en montantes exquisitos

y por arquitecto Supremo modelada

Imponentes se levantan sus arcadas

al conjuro geométrico de un mito.

Ahí tu voz se eleva al infinito

en casto beso de ferviente hada

y cual canto de sílfide postrada

vibra el mármol del altar bendito.

Así has vencido el andar del tiempo

el pulir del aguilón y del esteta

y los soles que tus tejados doran.

Y cual lamparín de luz del universo

en las noches el haz de tu silueta

dibuja miles de ángeles que oran.

Hacia el cadalso

Tú no has conseguido nada, me dice el tiempo,

Todo lo has perdido en tu lid imbécil

Contra los dioses. Solo te quedan palabras.

Tú no has sido nada: ni padre ni guerrero,

Ni súbdito ni príncipe —ni Diógenes el perro;

Y ahora la muerte —cáncer y silencio en tu garganta—

Te hace besar las ruinas que escupiste.

Mas yo he sido: villano, un día; otro, vulnerable

Titán contra su sombra. Yo he vivido:

Arbol de incendios, semen de amo

Que por un instante tiene el mundo con su cuerpo.

El idiota repite estas palabras hasta el cadalso

Interminablemente: ¡He vivido!

SONETIN

León de Greiff

Recibí los churupos —cien maracas—.

No es florecilla —rosa o dalia o cori—,

ni del Cisne el postrero gori-gori:

es un soneto más, sin alharacas.

Señor bardo Pastori, allá en Caracas.

No es madrigal o Doraminta o Clori,

ni varapalo a los Idola Fori,

ni a las trincas beocias o bellacas.

Es un soneto, acuse de recibo

de poeta a poeta —más ni menos—:

no es despedida ni es memento mori.

¡Oxte la morte! ¡Raca! Estoy muy vivo.

Saluda a los cofrades. Que estén buenos.

El soneto de hoy a Luis Pastori.

En colonia

Ismael Enrique Arciniegas

En la vieja Colonia, en el oscuro

rincón de una taberna,

tres estudiantes de Alemania un día

Bebíamos cerveza.

Cerca, el Rhin murmuraba entre la bruma,

evocando leyendas,

y sobre el muerto campo y en las almas

flotaba la triteza.

Hablamos del amor, y Frank, el triste,

el soñador poeta;

de versos enfermizos cual las hadas

de sus vagos poemas:

"Yo brindo —dijo— por la amada mía,

la que vive en las nieblas,

en los viejos castillos y en las sombras

de las mudas iglesias;

por mi pálida Musa de ojos castos

y rubia cabellera,

que cuando entró de noche en mi buhardilla

en la frente me besa"

Y Kari, el de las rimas aceradas,

el de la lira enérgica,

cantor del sol, de los azules cielos

y de las hondas selvas;

el poeta del pueblo, el que ha narrado

sus campestres faenas,

el de los versos que en las almas vibran

cual músicas guerreras:

"Yo brindo —dijo— por la Musa mía,

la hermosa lorenesa

de ojos ardientes, de encendidos labios

y riza cabellera;

por la mujer de besos ardorosos,

que espera ya mi vuelta

en los verdes viñedos donde arrastra

sus aguas el Mosela."

"Brinda tú" —me dijeron—. Yo callaba,

de codos en la mesa,

y ocultando una lágrima, alcé el vaso

y dije con voz trémula:

"¡Brindo por el amor que nunca acaba¡",

y apuré la cerveza;

y entre risas y gritos, exclamamos:

"¡Por la pasión eterna!",

y seguimos risueños, charladores,

en nuestra alegre fiesta...

Y allí mi corazón se me moría,

se moría de frío y tristeza.

La autora española María Dueñas presenta su novela "La templanza"

En La Templanza, la tercera novela de María Dueñas, la autora española nos traslada a mediados del siglo XIX para recrear una época de cambios -tanto en España como en América- a través de la historia de un hombre que está dispuesto a arriesgarlo todo y no le teme a los vaivenes del destino.

Un itinerario que lo llevará de México, a La Habana y a cruzar nuevamente el Atlántico rumbo a Jerez, una ciudad española adonde llega por el azar de una carambola, cuyo efecto trae aparejado la pasión y una nueva apuesta, quizás la definitiva.

María Dueñas (Puertollano, Ciudad Real, 1964) es doctora en Filología inglesa. Tras dos décadas dedicada a la vida académica irrumpe en 2009 en la literatura con El tiempo entre costuras, a la que sigue en 2012Misión Olvido" Ambas ha sido traducidas a 35 lenguas, con más de cinco millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.

De visita en Buenos Aires para participar en la Feria del Libro la autora conversó con Télam acerca de su última novela, recién publicada por Planeta.

Hay un trabajo con la psicología de tus personajes, intentás describir sus contradicciones ¿Tenés esa percepción?

Son personajes como todos, con nuestras grandes luminosidades y nuestras más siniestras miserias. Quiero esa carga de humanidad, no quiere héroes absolutos, que ellos muestren también su mezquindad, el egoísmo, la ilegalidad o la altanería.

El protagonista no teme arriesgarlo todo en un segundo...

Mauro ha arriesgado siempre, si no lo hubiera hecho seguiría en su mísera aldea de Castilla, con la mísera herrería de su abuelo. Él se arriesga, agarra a sus niños muy chiquitos, cruza el océano sin saber que le va a deparar esa nueva aventura, sin saber si va a morir en el fondo de una mina de plata hasta que sale adelante, cuando en México vuelve a perder todo se arriesga de nuevo. Y su riesgo más temerario es una partida de billar en La Habana, pero claro eso es pura ficción.

Luego de esa mujer entrañable, Sira Quiroga, que creaste en Tiempo entre costuras ¿cómo te fue con un protagonista varón?

Me ha resultado muy cómodo, pensé que iba a ser un reto más fuerte, es un hombre con todas las de la ley, pero al final es un ser humano. También hay dos mujeres que tienen su influencia en la vida de Mauro: Carola Gorostiza y Soledad Montalvo.

El título de tu libro da nombre a una bodega, aunque puede aplicarse a una virtud que en Mauro despierta hacia el final...

Sí, la novela tiene más de 500 páginas y salvando las 20 últimas Mauro va desbocado, precipitado de urgencias, impetuoso, tiene de todo menos templanza. Al final, cuando su vida da un vuelco dramático llega la templanza. Es un hombre que en ese correr ha olvidado emociones, sentimientos, tiene claro sólo a sus hijos. Conoce a Soledad en el momento más vulnerable de su vida, casi derrotado.

¿Por qué la ciudad de Jerez como escenario principal?

Yo quería volver a mirar aquel Jerez bodeguero del siglo XIX y sobre todo a la vertiente del comercio con Inglaterra en ese entonces. Yo soy filóloga inglesa y toda la vida he conectado con el mundo británico y la relación que hubo con esa ciudad.

¿Cómo fue la evolución del negocio del vino en Jerez?

Jerez es nombrada desde la Edad Media, el comercio del vino ya estaba presente, la ciudad aparece mencionada por la sociedad y la literatura inglesa (desde Shakespeare hasta Agatha Christie), pero es verdad que en el siglo XIX hay una serie de cambios cuando se instauran bodegas legendarias y lo que simbolizan éstas -en términos económicos- por generaciones, algunas continúan hasta ahora.

Durante siglos hubo un gremio muy potente que regulaba la actividad, ponía las normas de cómo elaborar el vino, cómo comercializarlo, muy estricto y segmentado: el que cultivaba el vino, no lo podía comercializar y esto provocó muchos pleitos hasta su abolición. En esos años nació la figura del bodeguero global, estaba en el negocio de principio a fin y era un gran exportador. Ese cambio de mentalidad lo convirtió en un empresario moderno para la época. Y era la figura que me interesaba recomponer.

¿Cuánto tiempo te llevó documentarte?

Siempre estoy unos tres o cuatro meses sin escribir una línea, tramando la novela, la hoja de ruta, pensando. Visito los lugares y cuando tengo las coordenadas más o menos claras escribo.

Sin embargo te cuidas en no apabullar con datos...

Exactamente, investigo mucho, saco información pero luego la exprimo, dejo que salgan unas gotas nada más. Como lectora no me gusta entorpecer la narración y por eso dosifico los datos para que no se noten. Pongo nada más que la sal y la pimienta.

Los otros dos escenarios de la novela son México y La Habana en un período de grandes transformaciones...

Documentándome sobre Jerez, supe que alguna de aquellas bodegas, varias del siglo XIX fueron establecidas con capitales que venían de América por los indianos: españoles que vinieron a América e hicieron fortuna, y después de la independencia de las colonias volvieron a la madre patria para invertir esos capitales en negocios prósperos como el vino en esos días.

Me parecía interesante para mi protagonista Mauro Larrea, usar ese molde del indiano salvo que en vez de ser uno convencional, cargado de dinero, él viene solo con la fachada, sin nada, dispuesto a recuperarse en España.

Tu escritura tiene una impronta muy visual, es fácil imaginarse lo que contás, algo que se vio en Tiempo entre costuras, y luego en su adaptación a la televisión en una serie.

Sí, justo cuando escribía el libro, la estábamos mirando por televisión en Antena 3, quise voluntariamente blindar la novela para evitar el contagio. No quería un guion automático, no he querido llevarme por esa tentación, pero es verdad que la novela es muy visual, me gusta crear esos escenarios evocadores con algo de nostalgia, sobre todo La Habana, una ciudad muy ligada a los españoles.

¿Cómo te cambió la vida el éxito de Tiempo entre costuras?

No tanto como parece, dejé la universidad, creo que es el cambio fundamental. El proceso de escribir una novela es bastante similar a cuando investigaba, encerrada con mis proyectos académicos. El contacto con la docencia a diario hoy lo hago con los lectores, con los medios. Y me he esforzado en poner un freno para que esto no desboque mi vida.

En la literatura ¿qué rol juega la académica?

Yo utilizo mi mente académica, soy metódica, estructurada, intento al escribir que todo fluya de la manera más natural, pero siempre el procedimiento es muy riguroso, es como estoy acostumbrada a trabajar y como lo hago más seguro. Dosifico, planifico, organizo y ya...

«Soy un crítico de jazz lo bastante sensible como para comprender mis limitaciones, y me doy cuenta de que lo que estoy pensando está por debajo del plano donde el pobre Johnny trata de avanzar con sus frases truncadas, sus suspiros, sus súbitas rabias y sus llantos. A él le importa un bledo que yo lo crea genial, y nunca se ha envanecido de que su música esté mucho más allá de la que tocan sus compañeros. Pienso melancólicamente que él está al principio de su saxo mientras yo vivo obligado a conformarme con el final».

El perseguidor es uno de los más emblemáticos cuentos del escritor argentino Julio Cortázar y un clásico de la literatura del siglo xx.

Con un trasfondo existencial magistralmente tratado, la historia describe los últimos días de Johnny Carter, virtuoso saxofonista cuya vida discurre al filo de la lucidez y la autodestrucción.

Este homenaje de Cortázar al genial Charlie Parker ha conocido el fervor de numerosos lectores, que lo han considerado, como Rayuela, una experiencia iniciática.

El gran ilustrador José Muñoz ha sabido interpretar con extraordinario talento la profundidad de esta ficción donde el jazz, las noches insomnes y el París de los años 50 son el marco de una historia incomparable.

Pocos escritores están tan relacionados con el mundo del jazz como Julio Cortázar, hasta el punto de que me atrevo a decir que su escritura, tanto argumental como estructuralmente, se encuentra ampliamente influenciada por esta música. Su estilo literario se aleja de la composición temática para dejarse llevar por la improvisación, por la capacidad de planear sobre un tema de forma ininterrumpida, y por la búsqueda de una voz interior que intenta evitar los discursos preestablecidos y otorga protagonismo a los estados mentales.

El perseguidor se publicó en 1959 dentro del libro de relatos Las armas secretas (debido a su gran éxito, en 1967 se reeditó dentro de El perseguidor y otros relatos) y cuenta la vida de Johnny Carter, un nombre que probablemente haya sido tomado de dos de los grandes saxos de la historia (Johnny Hodges y Benny Carter) pero una obra dedicada en realidad a Ch. P.

Podemos extraer, al menos, dos lecturas del relato. En primer lugar, y la más evidente, es considerarlo una ficción basada en los últimos días de Charlie Parker. La segunda, más filosófica, es la que nos habla del concepto Tiempo, un tema recurrente en la obra de Cortázar y, quizás, su máxima obsesión.

Esa primera lectura, la que se puede considerar una biografía, prescinde de los nombres reales: Charlie Parker se convierte Johnny Carter, Chan es ahora Lan, su hija muerta Bee, se convierte en Pree, y la baronesa Pannonica de Koenigswarter recibe el nombre de marquesa Tica. En la historia se mencionan las temporadas que pasó Parker en los hospitales mentales de Camarillo y Bellevue, el incendio de la habitación de un hotel, se recrea la desastrosa y famosa grabación de Lover Man (aquí titulada Amorous) y, en general, fragmentos de realidad en forma de puzle que nos muestran el estilo de vida “diferente” del saxofonista, y que concluye con su muerte con un ataque de risa frente a un televisor.

La otra lectura es aquella en la que el concepto Tiempo aparece constantemente en la historia, sobre todo en las primeras páginas donde nos encontramos frases como: tú no haces más que contar el tiempo o Seguía haciendo alusiones al tiempo, un tema que le preocupa desde que le conozco, he visto pocos hombres tan preocupados por todo lo que se refiere al tiempo. Para Johnny el tiempo es algo maleable, indefinido, inconsistente, variable (¿Cómo se puede pensar un cuarto de hora en un minuto y medio?), una forma de vida alternativa a la del mundo que le rodea: Esto lo estoy tocando mañana, dice en una de las mejores frases del libro. Todas estas ideas suponen que el concepto temporal del protagonista sea completamente diferente al del resto de humanos. La música es tiempo y si Johnny ve el tiempo de otra forma, también verá la vida, y por tanto la música. Su historia es la de una lucha constante en un mundo que no le entiende, lo que lo convierte en un perseguidor, en un alma que busca algo que cree que existe, pero que no sabe si algún día encontrará.

El otro protagonista de la novela es Bruno, escritor y reportero de la revista Jazz Hot, que al contrario que Carter, vive en el tiempo presente y cronológico, en el tiempo racional de las agujas del reloj y es, por tanto, un hombre apegado a la realidad cotidiana, preocupado por la hora, por el éxito de su libro, por cosas racionales. Sin embargo, esa racionalidad es un perfecto contrapunto para que Bruno nos dé a conocer la realidad física del jazz: los lugares, los ambientes, la historia… aunque al final, como casi todos los críticos, y a pesar de haber escrito un gran libro, es incapaz de expresar con palabras el lenguaje musical de Johnny, algo que solo puede explicar su música.

Hay muchas obras literarias inspiradas en la figura de Charlie Parker, peroEl perseguidor tiene algo especial. Asociar a Parker con la idea de tiempo con la que Cortázar juega en su literatura le da una nueva dimensión al personaje que fue líder de una revolución musical que tuvo lugar a finales de los años 40.

Con la lectura de El perseguidor nos acercamos a dos de los principales creadores del siglo XX, a dos revolucionarios que en su vida crearon el arte del futuro.

Fuente:

<http://www.elclubdejazz.com/roundjazz/articulos_jazz/perseguidor_julio_cortazar.html>

Disponible en pdf:

<http://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-19-Cortazar.ElPerseguidor.pdf>

Mujeres de ojos grandes relata la vida de una serie de mujeres educadas para el matrimonio y sus servidumbres tradicionales. Su vida se reduce a la familia, al marco estricto de dicha institución. Sin embargo, la anécdota misma de tales vidas no resulta dramática, sino que revela personalidades femeninas particularmente vig orosas, que a menudo eclipsan a los hombres.

Ángeles Mastreta, mexicana, nacida en Puebla el 9 de octubre de 1949. Periodista, poetisa y narradora. Hace parte de un grupo, cada vez mayor, de escritoras latinoamericanas cuyo talento e impacto ha desbordado las fronteras del continente. Entre otras, podemos citar a Isabel Allende, Laura Restrepo, Patricia Suárez, Gioconda Belli, Marcela Serrano. Ángeles Mastreta es autora de varios libros: La pájara pinta, 1975, Arráncame la vida, premio Mazatlán, 1985; Mujeres de ojos grandes, 1990; Puerto libre, 1993. Mujeres de ojos grandes es un conjunto de treinta y siete cuentos cortos, contados en tercera persona.

La narradora, que conoce muy bien hasta los más recónditos pensamientos, sentimientos, intenciones y acciones de cada uno de los personajes, nos presenta la historia de una colección de treinta y siete tías. Al describir a cada una de esas tantas mujeres, la narradora nos va colocando un delicado contrapunto entre las “expectativas de género”, es decir, lo que en la sociedad y cultura tradicional mexicana es aceptable y esperado del comportamiento de hombres y mujeres, y lo que, de hecho, ellos y ellas son capaces de sentir, creer, pensar, desear, imaginar, soñar, crear, decir y vivir.

El estilo de la narración es sutil y creativo y nos lleva a ver, en cada una de las historias, una protagonista única y especial: una mujer con ojos grandes. Las tales tías reciben la instrucción y la compañía de madres, hermanas, abuelas y primas para aprender a cumplir, con decoro, sus papeles de hijas, madres, esposas, cristianas, pero en estas mismas mujeres, las tías, van a encontrar cobijo, complicidad y fuerza para atreverse a ser simplemente mujeres. Temas como la relación con el cuerpo, sexualidad, libertad, maternidad, religión, soltería, infidelidad, relación con el padre y con el marido, relaciones prohibidas, como el tabú del incesto, son abordados con tal normalidad que, con aparente ingenuidad o ironía, va resquebrajando las certezas, las “leyes naturales” y las “verdades eternas” elaboradas por una sociedad patriarcal, a través de sus instituciones: el derecho, la familia, la religión, etc.

La primera es la tía Leonor, que “a los diecisiete años, se casó con la cabeza y con un hombre que era justo lo que una cabeza elige para cursar la vida” y que nunca le faltó nada de lo que una mujer debía desear. Pero tuvo tiempo y oportunidad de encontrar la complicidad y el cobijo de su abuela, que la induce a librarse de lo que en otros momentos le advirtiera: “si los primos se casan tienen hijos idiotas”. Y como, según la abuela, “hay más vida que tiempo”, es ella misma la que le da consejo para recupere la “práctica perdida”.

La tía Fernanda es otra de las tías. Ella tuvo la habilidad de hacer que en su jornada diaria le cupieran, perfectamente, las obligaciones de esposa y madre de nueve hijos, de cristiana acudiendo a los pobres y necesitados; de buscar un buen vino y de escalar la azotea. Lo único que le causaba desbarajuste era la maldita “cadencia”, causa de su extravío; hasta en el cuerpo se le notaba la generosidad del caos que vivía. Motivo que la llevaba a discutir con Dios: “No era justo. Tanta prima soltera y ella con un desbarajuste en todo el cuerpo...” Pero cuando el dueño de la “cadencia” desapareció, la tía Fernanda pasó “doce horas seguidas entre mocos y lágrimas”, a base de té de azar, tila y valeriana, hasta que la “Divina Providencia le tuvo piedad”. Buenas y tan interesantes como las historias de la tía Leonor y de la tía Fernanda son las historias de la tía Elena, de la tía Cristina Martínez, de la tía Rosa... y la de todas las otras, hasta llegar a la treinta y siete.

Estas historias nos invitan a hacer gimnasia mental, a pensar y a sonreír con sus inocentes y audaces trasgresiones, con las que se atreven a cuestionar el orden de las cosas. Con las que también se atreven a colocar en cuestión las normas que socialmente fueron establecidas por otros, para que ellas las cumplan. Mujeres de ojos grandes son cuentos inteligentes, divertidos, sagaces y críticos. Leyendo las historias de las tías, es posible que encontremos, entre de ellas, alguna sombra nuestra, de alguna de nuestras vecinas, amigas o, quizás también, de nuestras enemigas. Es un libro que vale la pena leer y divulgar entre mujeres y entre hombres que buscan un orden de las cosas diferente.

Fuentes:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16200909>

Disponible en pdf: <http://www.comunidadunete.net/boletines/img31/mastretta.pdf>

Probablemente, a quienes desconozcan la faceta literaria de Facundo Cabral (La Plata, 1937), les resulte extraño saber que este cantautor (compositor, músico, dibujante, orador, entre otras expresiones artísticas y culturales), haya redactado líneas con tenor literario. Esto se puede explicar, además de la capacidad de Cabral para escribir, por sus diversas y múltiples lecturas, que van desde Shakespeare a Borges, pasando por Walt Whitman y Schopenhauer, hasta Henry Miller y García Márquez. Estos autores, entre todo un espectro de grandes escritores, le han proporcionado una completa nutrición literaria, estimulando sus inquietudes de voraz lector y marcando fuertemente su tinta. Paraíso a la deriva, si bien ofrecido como un libro de memorias, no es solamente un recorrido en el amplio margen de la vida de este creador argentino, sino, como alguna vez mencionó Ernesto Sábato, son cuatro libros en uno: 1) Mayoritariamente con párrafos de narración literaria; 2) Con rasgos reconocibles de autobiografía; 3) Salpicado de estrofas poéticas y canciones; 4) Incluye datos e informaciones históricas, artísticas y de otros campos de la cultura en general.

Facundo Cabral dio rienda suelta a sus vivencias y las matizó con sus deseos, una mixtura que fecundó un libro de notable calidad, entretenido y de alcance incluso informativo. Como él mismo ha manifestado, “este libro es como una herencia al mundo, porque lo escribí poco después de que los médicos me diagnosticaran tres meses de vida”. Cabral superó esa dura prueba y sigue viviendo para crear, tanto en la música como en la escritura, obras de belleza artística y profundidad espiritual.

Una anécdota, que vale la pena mencionar, es que este libro únicamente ha sido publicado, hasta el momento, una sola vez (como el resto de lo que ha escrito, quizás de índole más reflexiva), lo que dificulta obtener un ejemplar. Esto no sería tan curioso de no ser que Jorge Luis Borges fue quien recomendó la publicación de Paraíso.... Bastó una llamada para que Sudamericana-Planeta lo publicara sin titubeos y sin revisiones. Lo que es más sorprendente, es que el mismo Borges persuadió a Cabral para prologar este libro, algo que finalmente no sucedió.

Paraíso... es una supuesta obra autobiográfica, aunque transgrede los prototipos a los que estamos acostumbrados con este género. Este libro es más bien un maravilloso viaje, o varios; una novela en sí mismo y en todo su conjunto, porque la vida de este personaje es la gran novela que, quizás, muchos escritores sueñen escribir.

Como el mismo Cabral señala: “Estoy casado con la literatura; la música es mi amante y juntos hacemos un gran trío”. A juzgar por ello, no resulta extraño saber que ha ejecutado líneas con notable maestría.

De oficio cantautor (y reconocido en todo el mundo por ello), la soledad de su obra literaria naufraga a la deriva, pero a la vez que expectante de las miradas inquietas e intrépidas de lectores que se animen a embarcarse con Facundo Cabral a la aventura y al misterio, es decir a su paradigmática vida. Un viaje que empezó hace ya muchos años, y que seguramente, continuará por muchos más.

Disponible en pdf: <http://www.folkloretradiciones.com.ar/literatura/Paraiso%20a%20la%20deriva.pdf>

Poeta argentina nacida en Buenos Aires en 1936.Obtuvo su título en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires y posteriormente viajó a Paris hasta 1964 donde estudió Literatura Francesa en La Sorbona y trabajó en el campo literario colaborando en varios diarios y revistas con sus poemas y traducciones de Artaud y Cesairé, entre otros.Es una de las voces más representativas de la generación del sesenta y es considerada como una de las poetas líricas y surrealistas más importantes de Argentina.Su obra poética está representada en las siguientes obras: «La tierra más ajena» en 1955, «La última inocencia» en 1956, «Las aventuras perdidas» en 1958, «Árbol de diana» en 1962, «Los trabajos y las noches» en 1965, «Extracción de la piedra de locura» en 1968, «El infierno musical» en 1971 y «Textos de sombra y últimos poemas», publicación póstuma en el año 1982. En 1972 falleció como consecuencia de una profunda depresión.

Disponible: <http://amediavoz.com/pizarnik.htm>

Calificada como una obra maestra "de un patetismo difícil de soportar", Carlos Droguett remeció la literatura nacional con esta novela sobre Bobi, un niño nacido con una deformidad que lo condena a una vida dolorosa y marginal.

En la novela, el protagonista, mitad perro, mitad niño, lucha constantemente por encontrar su identidad, una imagen de sí mismo que unifique su ser. En esta búsqueda, Bobi conoce la marginación desde temprana edad. Su familia es la primera en estigmatizarlo, evidenciando su rechazo a través del odio, la crueldad y la intolerancia. Del mismo modo, el mundo que Bobi va reconociendo a medida que crece, lo condena a la soledad, dejando como único espacio de integración social: su trabajo en un circo, en el que su "diferencia y deformidad" son valoradas sólo en términos de atraer público, de hacer dinero con su triste condición humana.

A través del monólogo interior y del estilo indirecto libre, elementos estructurantes de la poética de Carlos Droguett, la narración profundiza en la psicología de Bobi y su propio reconocimiento como un "fenómeno", dotándola de un realismo cabal y estableciendo un constante diálogo entre el protagonista, el narrador y el lector. De este forma, el texto mismo sufre las fracturas que afectan a Bobi. El narrador hace juicios, opina de las situaciones que enfrenta el niño patas de perro; el personaje dice y deja de decir para seguir contando su historia. Ambos dialogan acerca de lo narrado, y además, el narrador se encarga de reflejar lo que sucede en el entorno del personaje, como realmente se comportan frente a su "diferencia", lo que son capaces de decir y aquello que permanece invisible, escondido dentro los seres que rodean a Bobi y que guarda el más violento rechazo a su condición.

Fuente: <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3644.html>

La nueva novela de Arturo Pérez-Reverte. La heroica aventura de quienes se atrevieron a cambiar el mundo con libros «En tiempos de oscuridad siempre hubo hombres buenos que lucharon por traer las luces y el progreso. Y otros que procuraron impedirlo». Arturo Pérez-Reverte A finales del siglo XVIII, cuando dos miembro s de la Real Academia Española, el bibliotecario don Hermógenes Molina y el almirante don Pedro Zárate, recibieron de sus compañeros el encargo de viajar a París para conseguir de forma casi clandestina los 28 volúmenes de la Encyclopédie de D'Alembert y Diderot, que estaba prohibida en España, nadie podía sospechar que los dos académicos iban a enfrentarse a una peligrosa sucesión de intrigas, a un viaje de incertidumbres y sobresaltos que los llevaría, por caminos infestados de bandoleros e incómodas ventas y posadas, desde el Madrid ilustrado de Carlos III al París de los cafés, los salones, las tertulias filosóficas, la vida libertina y las agitaciones políticas en vísperas de la Revolución francesa. Basada en hechos y personajes reales, documentada con extremo rigor, conmovedora y fascinante en cada página, Hombres buenos narra la heroica aventura de quienes, orientados por las luces de la Razón, quisieron cambiar el mundo con libros cuando el futuro arrinconaba las viejas ideas y el ansia de libertad hacía tambalearse tronos y mundos establecidos. La crítica ha dicho... «Arturo Pérez-Reverte nos hace disfrutar de un juego inteligente entre historia y ficción.» The Times «Hay un escritor que se parece al mejor Spielberg más Umberto Eco. Se llama Arturo Pérez-Reverte.» La Repubblica «Arturo Pérez-Reverte es uno de los maestros del suspense inteligente.» Le Figaro Magazine.

Fuentes:

<http://www.perezreverte.com/libro/639/hombres-buenos/>

<http://www.casadellibro.com/libro-hombres-buenos/9788420403243/2494119>

<http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/17/actualidad/1426547966_035781.html>

Relato de un náufrago - Gabriel Garcia Marquez (1970)

Aunque conocida con este título abreviado, el verdadero título de esta obra, mucho más largo, resume perfectamente la historia: Relato de un náufrago que estuvo diez días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Publicado por entregas en El Espectador de Bogotá en 1955 y más tarde en libro (en 1970), no una novela, sino un reportaje periodístico que da cuenta de un suceso real.

Con impecable técnica literaria y profesional estilo noticioso, García Márquez relata un suceso acaecido a un marinero de la armada colombiana llamado Luis Alejandro Velasco. La historia, reconstruida minuciosamente por el escritor sudamericano en primera persona a partir del testimonio del protagonista, fue tácticamente atribuida a éste en la prensa y sólo legitimada tras el formidable éxito de Cien años de soledad.

El 28 de febrero de 1955, ocho miembros de la tripulación del destructor Caldas cayeron al agua a causa del contrabando que sobrecargaba el buque frente a los bandazos del viento en mar gruesa. Aunque el gobierno del dictador colombiano Rojas Pinilla atribuyó el naufragio a una tormenta en el Caribe, lo cierto es que no hubo tal tormenta y que la negligencia fue la única responsable de la catástrofe. La denuncia supuso la clausura del periódico, la caída en desgracia del marino y el exilio de Gabriel García Márquez en París.

El destructor Caldas y su tripulación habían pasado ocho meses en el puerto de Mobile, Alabama, a raíz de las reparaciones que se efectuaban en el buque. Como presume el tópico, el marinero Velasco repartía su ocio entre su nueva novia, Mary Address, y diversos métodos para matar el tiempo con sus compañeros, como las broncas a puñetazos o las salidas al cine. Viendo la película El motín del Caine, los marineros colombianos experimentaron cierta inquietud ante las escenas de una tempestad. Como si de una premonición novelesca se tratara, Velasco albergaba recelos sobre el inminente regreso del destructor a su base en Cartagena.

Lo cierto es que, a unas doscientas millas del puerto, la sobrecarga situada en la cubierta del buque se desprendió a causa del viento y del oleaje y se llevó al agua a ocho marineros. La desgracia quiso que Velasco fuera el único que alcanzara a nado una de las balsas arrojadas por el destructor. Impotente, nada pudo hacer por sus compañeros, que se ahogaron a pocos metros de donde él estaba.

Mientras el buque de guerra proseguía su rumbo sin detenerse (llegó a su base con puntualidad), el náufrago esperó inútilmente que le rescataran con rapidez. En una balsa a la deriva, desprovista de víveres, en compañía de su reloj y tres remos, resistió durante diez días la sed, el hambre, los peligros del mar, el sol abrasador, la desesperación de la soledad, la locura, únicamente con su instinto de supervivencia. Aunque los aviones colombianos y norteamericanos de la Zona del Canal pasaron muy cerca de él, no llegaron a localizarle.

Tras comprender que nadie podría ayudarle, y aun cuando deseó la muerte para dejar de sufrir, sobrevivió contra todo pronóstico a las condiciones adversas. Aunque cazó una gaviota no pudo llegar a comérsela, y los tiburones le arrebataron un pez verde de medio metro que llegó a atrapar y del que sólo probó dos bocados. Tampoco consiguió despedazar sus botas ni su cinturón para aplacar el hambre, ni la lluvia hizo acto de presencia para permitirle beber. Se entretuvo en comprobar, en su reloj, cómo el tiempo transcurría inexorable, y por las noches, en una especie de delirio formado por el recuerdo y el pánico a la soledad, conversaba con el espíritu de su compañero, el marinero Jaime Manjarrés.

El naufragio de Velasco constituyó una estremecedora experiencia de la soledad, tema predilecto en la literatura de Gabriel García Márquez. No es que el náufrago ocupara las largas horas de su infortunio en la reflexión, dada la urgencia de su situación y el delirio al que lo sometió. Sin embargo, sí fueron horas dedicadas a la experiencia de sí mismo, a la vivencia de la realidad a partir de los instintos más primitivos y de los sentimientos más humanos.

Tras sobrevivir a una tempestad durante el séptimo día de deriva, Velasco afirma: "Después de la tormenta el mar amanece azul, como en los cuadros". Con el registro eficaz del periodismo, reconstruyendo la odisea del marinero, Gabriel García Márquez se esfuerza precisamente en hacer verosímil una realidad que de tan asombrosa y terrible pudiera parecer imaginaria. Los esfuerzos del escritor colombiano por devolver al mundo de la ficción lo que a priori es poco verosímil fundamentan su estilo.

Si increíble resulta la aventura del náufrago, también lo es su final. Cuando Velasco vio tierra, aún tuvo que alcanzar la playa a nado para no estrellarse contra unos acantilados; tuvo que luchar contra las olas que le devolvían al mar, tuvo que contar su historia a campesinos desconfiados que no conocían la noticia del naufragio, y durante dos días, soportó que le trasladaran en una hamaca como una atracción de feria por territorios agrestes, hasta que por fin le vio un médico y le permitió comer normalmente. Condecorado por el presidente de la República, hizo bastante dinero con la publicidad, se arruinó y acabó trabajando como oficinista en una empresa de autobuses.

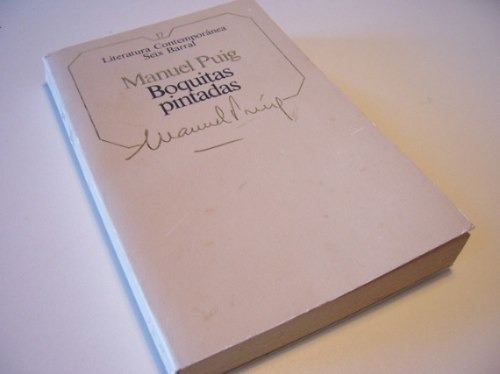

En boquitas pintadas, la más famosa de las novelas de Manuel Puig - llevada al cine por Leopoldo Torre Nilsson-, se entrecruzan de manera indisoluble pasión y crimen. Imaginada com un folletín en dieciséis "entregas", cada episodio esta precedido por versos de canciones populares, en su mayoría tangos de Alfredo Le Pera. La acción de esta historia de amor se desarolla en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, entre 1934 y 1968. Como en los radioteatros de la época, aquí se habla permanentemente del ocultamiento o la simulación.

El texto nos remite a un pasado argentino, a la oculta sordidez de un mundo de novela rosa transcrito con implacable objetividad a través del calco paródico de los clichés del lenguaje periodístico, de la impasibilidad feroz de las descripciones aparentemente neutras, de la trivialidad exasperante de unas vidas despersonalizadas. Nené, varias décadas después, aún conserva las cartas de su antiguo enamorado, Juan Carlos, a pesar de su actual matrimonio. Don Juan Carlos ya fallecido en un sanatorio víctima de la tuberculosis, se va reconstruyendo, mediante la intimidad de unos seres rencorosos o inocentes, esa relación amorosa acontecida en la Argentina de los años treinta.

Una característica de la novela es cómo se lleva a cabo la narración. Si bien en algunas entregas aparece la figura del narrador, el lector percibe el argumento de una variedad de fuentes como diálogos, noticias de periódico o cartas (estilo epistolar), siendo cada entrega una experiencia de lectura distinta.

Cuando es algún personaje el interlocutor, suele evidenciar su personalidad, amores y odios; algunos elementos del argumento principal terminan escondidos detrás de la subjetividad del personaje, quedando a manos del lector reconstruir todos los hechos del relato.

Película disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cyIPZDxy6NU

La última novela de Isabel Allende, ambientada en la actualidad (un nuevo punto de partida para la autora), cuenta la historia de una niña estadounidense de 19 años de edad, que encuentra refugio en una isla remota en la costa de Chile después de caer en una vida de drogas, delincuencia y prostitución. Allí, acompañada por un sobreviviente de la tortura, un perro cojo, y otros personajes inolvidables, Maya Vidal escribe su historia, que incluye la persecución de una banda de asesinos, la policía, el FBI y la Interpol. En el proceso, ella descubre un secreto familiar terrible, llega a comprender el significado del amor y la lealtad, e inicia la aventura más grande de su vida: el viaje hacia su propia alma.

"Hace una semana, mi abuela me abrazó sin lágrimas en el aeropuerto de San Francisco y me repitió que, si en algo valoraba mi existencia, no me comunicara con nadie conocido hasta que tuvieramos la certeza de que mis enemigos ya no me buscaban. Mi Nini es paranoica, como son los habitantes de la República Popular Independiente de Berkeley, a quienes persiguen el gobierno y los extraterrestres, pero en mi caso no exageraba: toda medida de precaución es poca. Me entregó un cuaderno de cien hojas para que llevara un diario de vida, como hice desde los ocho años hasta los quince, cuando se me torció el destino. "Vas a tener tiempo de aburrirte, Maya. Aprovecha para escribir las tonterias monumentales que has cometido, a ver si les tomas el peso", me dijo. Existen varios diarios mios, sellados con cinta adhesiva industrial, que mi abuelo guardaba bajo llave en su escritorio y ahora mi Nini tiene en una caja de zapatos debajo de su cama. Éste seria mi cuaderno número 9. Mi Nini cree que me serviran cuando me haga un psicoanálisis, porque contienen las claves para desatar los nudos de mi personalidad; pero si los hubiera leido, sabría que contienen un montón de fábulas capaces de despistar al mismo Freud. En principio, mi abuela desconfia de los profesionales que ganan por hora, ya que los resultados rápidos no les convienen. Sin embargo hace una excepcion con los psiquiatras, porque uno de ellos la salvó de la depresión y de las trampas de la magia cuando le dio por comunicarse con los muertos." p. 13

Poetas mexicanos

Dos Cuerpos - Octavio Paz

Dos cuerpos frente a frente

son a veces dos olas

y la noche es océano.

Dos cuerpos frente a frente

son a veces dos piedras

y la noche desierto.

Dos cuerpos frente a frente

son a veces raíces en la noche enlazadas.

Dos cuerpos frente a frente

son a veces navajas y la noche relámpago.

Dos cuerpos frente a frente

son dos astros que caen

en un cielo vacío.

CREDO - Margarito Cuellar CREDO - Margarito Cuellar

NO BUSCO UNA ESCLAVA DOMÉSTICA

—máquina de fregar platos y camisas,

muñeca para desactivar—.

No serás brazalete de mi cuello

ni la curiosidad central de la vitrina.

No corderito cuaresmal

que hace el amor sin luz

porque Ia carne es el pecado del mundo.

Sólo quiero tu mirada de gata montés,

descubrir nuevos átrios en tu cuerpo sin iglesias

y el sitio principal en la plaza de tu pecho.

|