MARCELO D'SALETE: CONJURAÇÕES DE UM TRAÇO AQUILOMBADO*

Carol Almeida*

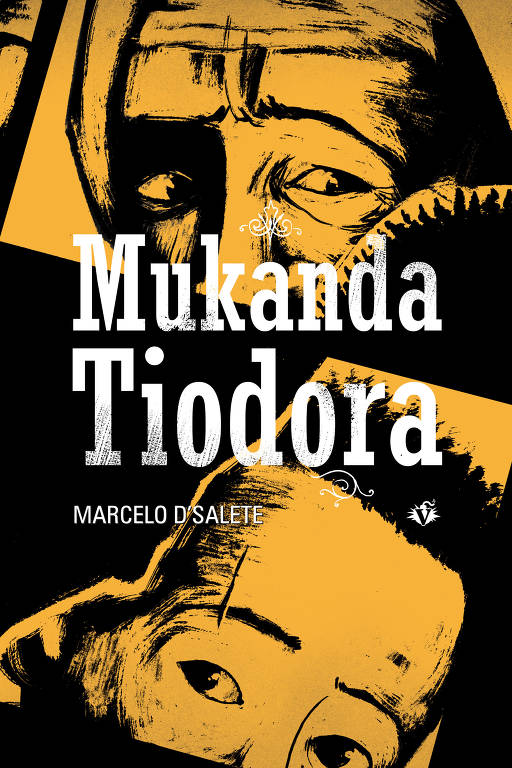

“Quando o invisível se torna visível, o olho demora a se acostumar.” A frase é dita por uma voz que sopra pausadamente essas palavras na meditação de uma brisa que atravessa um oceano inteiro até tocar em nosso rosto. Essa frase está no filme Noirblue, da artista brasileira Ana Pi (a dona do sopro-voz), e introduz este texto porque nos ajuda a articular a materialidade das imagens produzidas pelo também artista Marcelo D’Salete, no seu ofício de criar contornos para o invisível, para o não dito, para tudo que é lacunar numa história cujos arquivos oficiais apagam e invisibilizam aquilo que vários olhos, um dia, foram obrigados a ver. Com seu mais novo livro, Mukanda Tiodora (Editora Veneta), D’Salete consolida algo que já atravessava seus últimos dois álbuns de quadrinhos e que se alinha a uma vibração transnacional e diaspórica de produzir pensamento a partir do que os arquivos não conseguem contar no vasto mundo do invisível produzido pela colonialidade.

“Quando o invisível se torna visível, o olho demora a se acostumar.” A frase é dita por uma voz que sopra pausadamente essas palavras na meditação de uma brisa que atravessa um oceano inteiro até tocar em nosso rosto. Essa frase está no filme Noirblue, da artista brasileira Ana Pi (a dona do sopro-voz), e introduz este texto porque nos ajuda a articular a materialidade das imagens produzidas pelo também artista Marcelo D’Salete, no seu ofício de criar contornos para o invisível, para o não dito, para tudo que é lacunar numa história cujos arquivos oficiais apagam e invisibilizam aquilo que vários olhos, um dia, foram obrigados a ver. Com seu mais novo livro, Mukanda Tiodora (Editora Veneta), D’Salete consolida algo que já atravessava seus últimos dois álbuns de quadrinhos e que se alinha a uma vibração transnacional e diaspórica de produzir pensamento a partir do que os arquivos não conseguem contar no vasto mundo do invisível produzido pela colonialidade.

Tiodora, a personagem-título dessa obra, será aqui uma força motriz para conjurar uma história maior que a sua, uma que enlaça hoje pensadoras, pensadores e artistas, que exige a produção de novas epistemologias para dar conta dos silêncios produzidos por arquivos naquilo que eles não conseguem arquivar. É a partir do que esse artista brasileiro vem articulando na reconstrução de territórios depredados pelo discurso da história oficial que vamos colocar em roda as cartas que Tiodora pediu para serem escritas e seis pensadoras/artistas diaspóricas: as brasileiras Aline Motta, Castiel Vitorino e Denise Ferreira da Silva, a estadunidense Saidiya Hartman, a canadense Dionne Brand e a colombiana Nohora Arrieta Fernandez. Em comum com Tiodora, todas elas vivem o deslocamento na pele, a natureza mutacional do pertencimento, um desejo de retorno a uma casa que não se enraíza em lugar algum porque se rizomatiza flutuante em todos eles.

Mukanda Tiodora é resultado de um trabalho de três anos, entre pesquisas, roteiro e finalização de uma narrativa que ficcionaliza a parte da vida de uma mulher que foi escravizada no século XIX e trazida para o Brasil, onde terminou sendo violentamente separada de seu marido e de seu filho. Tiodora pede então que um outro homem, assim como ela escravizado, escreva cartas (mukandas, palavra kimbumdu) com fins a tentar entrar em contato com o seu marido, bem como para pedir sua alforria. As sete curtas missivas que foram achadas, graças a uma pesquisa da historiadora Cristina Wissenbach (USP), relatam a princípio essa angústia para que ela conseguisse o dinheiro que comprasse sua carta de liberdade. Mas nas bordas das palavras, estão lá a crueldade, a presença de uma igreja compactuada com o projeto colonial, a luta abolicionista liderada por um homem negro e, sobretudo, uma promessa: a do retorno. Tiodora prometeu voltar à sua terra e todo seu empenho em conseguir sua liberdade é direcionada a essa travessia de volta.

D’Salete usa desse arquivo, as sete cartas achadas, para produzir então uma obra que preenche o que não pôde ser escrito pelo carpinteiro Claro, que ajudava a colocar no papel o que Tiodora precisava dizer (sabe-se, ainda, que Claro não foi o único a escrever cartas ditadas por ela, há outra ou outras pessoas não identificadas). O artista faz um cuidadoso trabalho de reconstituição de uma São Paulo muito diferente daquela de seus dois primeiros álbuns – Noite luz e Encruzilhada – e sobretudo cria uma atmosfera que possibilite a existência dessa mulher para além do encarceramento narrativo da escravidão. Em um dos gestos mais fabulativos do livro, o autor possibilita, dentro de uma estrutura circular do tempo, que as primeiras e as últimas páginas de sua história não estejam presas ao não retorno, ao não cumprimento da promessa de voltar à África. Com a liberdade que lhe é cedida pela reelaboração imaginada, Tiodora se encontra com algo que excede o arquivo e, por consequência, excede o trauma.

“É impossível ler as cartas de Tiodora e não ter um ataque de fortes emoções, são cartas muito simples, mas trazem muito dessa dinâmica dos personagens. Imaginei que trazer algo que remete a esse imaginário e a essa arte e estética de origem banto era uma forma de resolver, imageticamente, algo de certo modo conceitual. A história teve vários momentos diferentes de elaboração, mas creio que quando eu estava ali desenvolvendo a narrativa, no meio do processo, surgiu a ideia de finalizar desse modo”, me fala D’Salete com sua voz-sopro que, tal como a narração de Ana Pi em Noirblue, é pausada, sem pressa, toma pra si o tempo que outros tinham roubado.

Eis que então cartas se tornam arquivos. Que se transformam em ecos. Que refratam em paredes de terra dos dois lados de um oceano. A artista Aline Motta escuta os ecos de Tiodora quando, em suas obras, faz emergir as imagens apagadas dos arquivos de sua própria família, sua avó, sua bisavó. Registros de nascimento, fotografias, relatos, nomes de pais ausentes dos documentos mas presentes nas colunas sociais, nomes de mães ausentes das colunas sociais, mas presentes na história não dita de tantas e tantas mulheres violentadas pelo aparato colonial, que é simultaneamente parte do projeto moderno e capitalista. Tudo isso atravessa uma obra que se multiplica em diversas plataformas: filmes, livro (A água é uma máquina do tempo, do selo Círculo de Poemas), instalações. Motta, como ela mesma afirma, sabe que, no seu caso, “linhagem é linguagem”. [nota1]

Quando Marcelo D’Salete propõe um trabalho que firma um compromisso com o arquivo de uma São Paulo onde ele vive ao lado de fantasmas que ele não vê, mas sente, sua linguagem também se produz de dentro de um pacto coletivo, pacto este que a pesquisadora Nohora Arrieta Fernandez define como “estética de quilombo”. “Como parte de uma tradição diaspórica, a estética invisível do comic de D’Salete é também uma estética coletiva, uma estética do quilombo.” No artigo Ver o não visto: A poética invisível de Marcelo D’Salete, Nohora encontra uma “visualidade escura, opaca” e efetivamente “invisível” no traço do autor e passa a perceber que seu trabalho, particularmente aquele que se volta para uma reorientação fictícia de eventos históricos (como Cumbe e Angola Janga), é guiado por um gesto de deixar o não-dito falar mais alto. Nohora percebe que há no traço do artista um constante jogo de transformar a sombra em uma força do invisível. E para ela, “a sombra é uma estética (e uma ética)”. Uma estética e uma ética da opacidade.

“A opacidade como o invisível, e o invisível tanto como ‘aquilo que não pode ser visto’, como aquilo ‘que escapa a ser visto’ (Dicionário da Real Academia). A opacidade como fuga, da plantação e do sentido. A opacidade como aquilo que não consegue ser nomeado.” Nohora, naturalmente, pensa a opacidade tal como ela é posta por Édouard Glissant (1928-2011), e na investigação da obra de D’Salete identifica esse invisível não apenas porque em muitas das páginas de seus quadrinhos não há, efetivamente, o uso da palavra, mas sobretudo porque nesse traço “opaco” ele permite a abertura de brechas para uma espectatorialidade emancipada, em que somos forçadas a especular em torno das imagens e, em alguns casos, a pensar num regime do “e se?”.

É exatamente com essa pergunta que se funda uma aposta metodológica para a historiadora Saidiya Hartman. Como alguém que, por ofício de investigar os arquivos da colonialidade, lida com documentos fundados na violência, ela provoca: “É possível exceder ou negociar os limites constitutivos do arquivo?” [nota3] Se esses arquivos são o testemunho de “sentenças de morte”, o que se pode produzir naquilo que eles não conseguem registrar? É preciso, então, Hartman sugere, criar uma “história fundamentada na impossibilidade de escutar o não-dito, traduzir palavras mal-interpretadas e modelar vidas desfiguradas” e de “imaginar o que não pode ser verificado”. A pergunta central que a move nesse empreendimento é a mesma que parece mover D’Salete, Aline Motta e tantos outros jovens artistas diaspóricos que estão, neste momento, em todos os lugares do mundo, criando dentro do espaço das brechas, preenchendo os pontos cegos dos discursos oficiais com possibilidades múltiplas de existência além dos limites do arquivo.

Uma força do Orum e uma razão do Aiyê suspiram em nossos ouvidos: os limites dos arquivos estão atados aos limites da justiça. Quando a pensadora Denise Ferreira da Silva insiste que é preciso pensar o que há dentro “dos limites da justiça”, ela se refere a uma justiça fadada a responder e obedecer ao Mundo Ordenado da modernidade capitalista. Uma justiça que funciona sempre sobre o tripé ontoepistemológico da separabilidade (entre o material e o divino, o mundo da taxonomização de diferentes escalas de “humanidades”), da determinabilidade (espacialização que impõe, desde a geometria, a descrição das formas e medidas das coisas do mundo) e da sequencialidade (o movimento progressivo, linear e supostamente evolutivo do tempo).

Tiodora e suas cartas que clamam por uma liberdade que lhe foi sequestrada correm por fora dessa justiça, correm por fora do tripé que define a razão moderna. Ferreira da Silva nos provoca então: “O que seria possível encontrar se o corpo sexual feminino guiasse a leitura do tripé – Colonialismo, Capitalismo e Patriarcado – no qual operam as estruturas globais ético-jurídicas e seus instrumentos, como, por exemplo, o programa de direitos humanos?” [nota4] E se Tiodora, a bisavó de Aline Motta e tantas outras como elas, fossem a matriz do pensamento nas aulas sobre colonialismo, capitalismo e patriarcado? Se elas fossem o ponto de partida, e não uma causalidade como o projeto capitalista quer fazer acreditar?

A proposição existe: produzir uma poética negra feminista. Se, como afirma Ferreira da Silva, “o potencial criativo da Negridade” é “precisamente o que a escravidão não foi capaz de destruir”, criar para além dos limites impostos pela separabilidade, determinabilidade e sequencialidade nos direciona para um espaço outro, o lugar que encontramos depois do fim do mundo. Deste mundo. Ordenado. Fichado. Em gavetas de departamentos da justiça, da polícia. “A Poética Negra Feminista, uma modalidade da práxis radical, reconhece a capacidade criativa que a Negridade indexa, sua capacidade de expor e dissolver a separabilidade, reivindica o valor total expropriado e exige nada menos do que a decolonização – isto é, uma reconstrução do mundo através da restauração do valor total sem o qual o capital não teria prosperado e do qual ainda se sustenta.”

Essa poética pode então, tanto nas artes quanto nas próprias ciências sociais, produzir uma história que, como Hartman propõe, “não fosse limitada pelos constrangimentos dos documentos legais e fosse além da reiteração e das transposições que constituíram minha estratégia para desordenar e transgredir os protocolos do arquivo e a autoridade de suas afirmações e que me permitiram aumentar e intensificar suas ficções.” É natural que, numa obra de ficção, a desordenação e transgressão dos protocolos do arquivo aconteçam por força da forma. Mas nesse trabalho em particular de D’Salete, é fundamental ressaltar que a história fabulada de uma mulher escravizada é largamente amparada por um material extra de textos, linhas cronológicas, fotos, mapas, além das próprias cartas originais de Tiodora. Todos esses arquivos funcionam como um investimento do autor em estar sempre num movimento de idas e vindas entre a invenção e o registro, onde a vida de Tiodora se cruza não apenas com a criação de um menino chamado Benê, em sua peregrinação com uma das cartas enviadas por “Tiô”, como é, em um plano paralelo, sobreposta pela história real de Luiz Gama (1830-1882), advogado abolicionista que atuou naqueles mesmos anos em que Tiodora tentava, sem sucesso, reivindicar sua própria liberdade e seu retorno à casa. Mas que casa é essa?

UMA PRESENÇA FORA DE SI MESMA

A Porta do Não Retorno é um monumento que se encontra na cidade de Uidá, no Benim, costa oeste do continente africano. Foi construída em 1995 como um memorial para não apagar que ali (mas não só ali), milhares de pessoas foram sequestradas e levadas na sua maior parte para os territórios hoje conhecidos como Brasil e Jamaica. Uma porta que, uma vez atravessada, indicava que àquele espaço não mais se retornaria. A poeta, romancista e ensaísta canadense Dionne Brand, no livro Um mapa para a porta do não retorno: Notas sobre pertencimento, [nota5] se lança em reflexões sobre esse mesmo Mundo Ordenado do qual Denise Ferreira da Silva fala a partir de categorias da modernidade capitalista como, por exemplo, a de Estado-Nação. A mesma categoria, portanto, que cortou a África em linhas retas como “feridas de faca”, termo usado pelo cineasta mauritano Med Hondo (1936-2019). A rigor, Dionne Brand é canadense. Mas a sensação de estar sempre deslocada de um território “todo seu”, produz nela a certeza de que a Porta do Não Retorno, não somente o monumento mas toda a sensibilidade do trauma que nela se abriga, “abre todos os nacionalismos para o seu vazio imaginativo”.

“Essa existência na Diáspora é assim – um sonho do qual nunca despertamos. Então o que aqui pode ser chamado de cognição e quem dirá de esquema? Um conjunto de sonhos, um fio de histórias que nunca vêm a ser, que nunca se fundem [...] Na Diáspora, como nos sonhos ruins, você se vê constantemente dominada pela persistência do espectro do cativeiro. A porta dos sonhos”, escreve Brand. E continua: estar na Diáspora “é estar sempre ciente de sua presença como uma presença fora de você mesma”. Tiodora Dias da Cunha pede que se escreva: “Eu tive um aviso de noite/ vinha e me falava que cumprisse a promessa que prometi de voltar para minha terra”. O que pode então o artista fazer diante de uma promessa que, no plano do real, não pôde ser cumprida, mas no plano da imaginação (ou da justiça fora dos “limites da justiça”) permita com que Tiodora retorne à sua terra? Como fazer despertar Tiodora desse sonho? Se não é possível que ela cruze de volta aquela porta, como deixar, ao menos, que outras portas se abram para ela?

D’Salete responde com um livro que elabora não apenas um encontro de Tiodora com uma força que vem desse lugar para onde não se pode mais voltar, como produz também um território para ele próprio, em um gesto de tentar entender como se equilibrar na fina e frágil corda que se suspende sobre o abismo simultaneamente estrangeiro e familiar do espaço diaspórico. Na peregrinação que o personagem do menino Benê faz na intenção de entregar uma das cartas de Tiodora, se atravessa uma cidade de comércio intenso e de pátios de igrejas próximos a forcas montadas no meio da rua. O autor explica:

“O livro, pra mim, foi também uma possibilidade de imaginar São Paulo naquele período e de entender também essa cidade. Isso surgiu a partir das pesquisas dos meus trabalhos anteriores, mais históricos, Cumbe e Angola Janga, mas também fui suprindo muito do que eu não conhecia sobre a escravidão a partir de estudos e textos falando sobre casos em São Paulo e Rio de Janeiro. E, claro que, dentro disso, autores como Cristina Wissenbach, Robert Slenes, Sidney Chalhoub, entre diversos outros, foram fundamentais para compreender mais sobre essa dinâmica pra imaginar essa São Paulo daquele momento e a São Paulo de hoje, pra perceber como a cidade foi reconstruída a partir de um certo apagamento sistemático dessa materialidade negra na capital paulista. Por exemplo, nós temos a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que hoje em dia está no Largo do Paissandu. Essa igreja estava, até o final do século XIX, localizada onde hoje é a Praça Antônio Prado, onde está a Bolsa de Valores de São Paulo. Essa praça, nos anos 1800, além de ter a Igreja do Rosário, era um local então de organização muito importante da população negra, onde eram celebrados não apenas rituais cristãos, mas simultaneamente rituais de sincretismos com a cultura africana, como a Congada, celebrada na frente da igreja. Então o livro acabou sendo uma forma de compilar e organizar uma série de informações que temos sobre São Paulo, mas que está dispersa em diversas publicações.”

A São Paulo que D’Salete descreve nesse depoimento é um espaço de apagamentos e produção de traumas. Mas o espaço que ele produz no gesto de reorganizar os arquivos e a partir deles reescrever a história dessa mulher invisível chamada Tiodora, particularmente quando ele permite com que ela se comunique com uma força do plano espiritual, produz algo próximo daquilo que a artista Castiel Vitorino aciona em suas obras e que ela registra conceitualmente como “espaço perecível”. “Espaços perecíveis de liberdade são situações geográficas instauradas onde forem precisas, para que possamos lembrar aquilo que os traumas da racialização nos fazem esquecer: a liberdade existe, e ela não é um espaço possível de ser descrito pela física mecânica, muito menos algo invisível. Liberdade é uma situação tempo-espacial que ocorre quando nossa consciência cósmica é expandida, e liberdade é a experiência de criar, viver, e desejar após ultrapassarmos os limites ontológicos que são criados com a colonização.” [nota6]

Os limites ontológicos. Os limites da justiça. Os limites do arquivo. “Como se revisita a cena da sujeição sem replicar a gramática da violência?”, pergunta Saidiya Hartman. Rompendo com o pacto de reproduzir a gramática presa a essa fronteira, Castiel, com uma obra que expande seu corpo num encontro com os elementos da natureza, dissolve sua racialidade dentro da kalunga, o grande mar que liga o mundo dos vivos com o mundo dos que já foram. “Para criar um espaço perecível de liberdade, necessito entender e respeitar a comunidade biótica que acontece naquela parte do ecossistema em que desejo cultuar as memórias da transfiguração. Me sinto livre quando me relaciono com os reinos vegetais e minerais, não com a minha raça ou negritude, mas a partir de minha animalidade. Me sinto livre quando me percebo intuindo a vida terráquea ou cósmica a partir das relações inter e intraespecíficas, e não mais culturais. [...] A liberdade para pessoas retintas é poder criar outra história. A liberdade para mim é nos encontrar nesses outros momentos”, ela conclui.

Para Tiodora, no traço opaco e aquilombado de Marcelo D’Salete, surge então uma possibilidade de espaço perecível de liberdade numa última página desenhada com apenas dois quadros: no primeiro, uma negridão vai tomando conta de um horizonte onde longe se observam árvores secas. No segundo, tudo se torna escuro. Pode ser mar, kalunga, pode ser a noite, pode ser o manto da velha conga que conversa com Tiodora. Pode ser muita coisa. “Meu sinhor. Eu tive um avizo de noute vinhame e me falava dizeno que compriçe a promessa que promiti de vortar para minha terra esta conga que fala comigo diz que çeu moredo aqui não comprarei pormeça”, escreve essa mulher na última carta achada e ditada por ela. Habitamos, agora, o território de desejo do sonho de Tiodora. Nele, sem negar o trauma, podemos criar outros desfechos. E, finalmente, produzir outros futuros para o nosso passado.

Referência

D’SALETE, Marcelo. Mukanda Tiodora. São Paulo: Editora Veneta, 2022.

NOTAS

[nota1] A frase de Aline Motta foi dita em entrevista dada ao Pernambuco (edição de setembro/2022). Ver: suplementopernambuco.com.br/entrevistas/2954-sobre-palavras-e-imagens-movidas-como-o-mar.html

[nota2] Nohora Arrieta Fernandez, Ver o não visto: A poética invisível de Marcelo D’Salete. Em: Revista Direito Público, Brasília, v. 19, n° 101 (jan./mar. 2022), p. 37-51. Tradução de Fernanda L. da Silva e Marcos Vinícius L. Queiroz. Disponível em: portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/6418/2580

[nota3] Saidiya Hartman, Vênus em dois atos. Em: Revista ECO-Pós, v. 23 (2020), n° 3, p. 12-33. Tradução: Fernanda Silva e Sousa; Marcelo R. S. Ribeiro. Disponível em: revistaecopos.eco.ufrj.br/eco_pos/article/view/27640/pdf

[nota4] Denise Ferreira da Silva, A dívida impagável (São Paulo: Oficina de Imaginação Política e Living Commons, 2019). Tradução de Amilcar Packer e Pedro Daher. Disponível em: casadopovo.org.br/wp-content/uploads/2020/01/a-divida-impagavel.pdf

[nota5] Dionne Brand, Um mapa para a porta do não retorno: Notas sobre pertencimento. Rio de Janeiro: A Bolha Editora, 2022. Tradução de Jess Oliveira e floresta.

[nota6] Entrevista concedida por Castiel Vitorino Brasileiro a Bernardo Mosqueira, intitulada Combustível para incêndios inevitáveis, para o catálogo da mostra Eclipse (2021), assinada pela artista.

_________________________________________

* Texto publicado originalmente no Suplemento Pernambuco, n. 204, março/23.

* Colunista do Suplemento Pernambuco.