Quando o caçador canta

Lívia Natália*

Em algum lugar os atabaques dobram e meu corpo acompanha o seu movimento cedendo à majestade da sua presença. Ouve-se o atravessar fino de sua fala, caminhando no vento. Pelos pedaços de melodia suspensos no ar, recebo a notícia de sua vida nas palavras de uma poesia que se ritualiza e mancha o papel com o preto de seus perfis. Tal como a faca só lâmina que escreve no corpo do sagrado a trilha da transcendência, chega a mim o Desinteiro, cortando a pele branca da página com os seus silêncios e vazios.

Em algum lugar os atabaques dobram e meu corpo acompanha o seu movimento cedendo à majestade da sua presença. Ouve-se o atravessar fino de sua fala, caminhando no vento. Pelos pedaços de melodia suspensos no ar, recebo a notícia de sua vida nas palavras de uma poesia que se ritualiza e mancha o papel com o preto de seus perfis. Tal como a faca só lâmina que escreve no corpo do sagrado a trilha da transcendência, chega a mim o Desinteiro, cortando a pele branca da página com os seus silêncios e vazios.

O primeiro gesto do livro é o de nos iniciar, abrir caminhos para que as palavras adentrem nesta cena sagrada como parte fundamental do amassi, que cura retrancas, quebra mau-olhados e rompe quizilas.

Ori, que é o eixo, o início e o fim, a cabeça, o centramento e a casa mais verdadeira da energia divina de nascedouro africano, dá nome ao poema que segue um preceito no qual apanharam-se três folhas que foram postas no tempo, maceradas, mandingadas e que, finalmente, nos trouxeram, na mistura de orelhas de prosa e asas de poesia, o atravessamento de Lélia Gonzales, Cruz e Souza, Oswaldo de Camargo, Lima Barreto, passando por Fanon, pelo Harlem Renaiscence, por hooks, Adiche: “rezei-as e fiz um banho com palavras que escutei quando sonhava”. Enfim, como num transe, a escrita se vê varada de energias múltiplas sem que se perca de vista, no entanto, o eixo: Arnaldo Xavier é o Orixá poético de frente, o que se faz ver pelas Arnaldianas. Nestas poesias se adensa algo que podemos chamar de a incompletude das coisas.

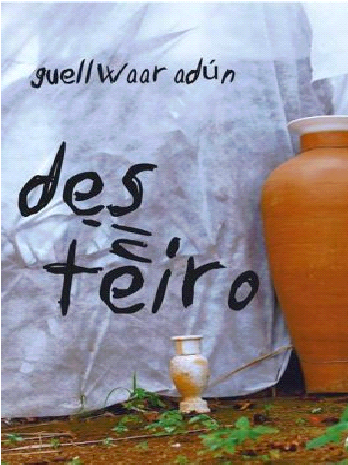

A desinteireza, que dá nome ao livro, não lhe pesa, posto que esta é uma escolha, antes de tudo, estética. Jogando capoeira por cima dos passos de Arnaldo Xavier (1948-2004), poeta negro ainda incompreendido pela nossa crítica, que não sabia lidar com a sua inventiva heterodoxa, Guellwaar Adún brinca de poliglossia, sublinhando a característica multilingual dos africanos e de toda negritude na diáspora. Num gesto lúdico, ludibria, com a cabriola ligeira, o óbvio que mata a palavra, e assume arnaldianamente uma herança que se firma e repensa no corpo da linguagem.

Estamos diante de um livro que assume a lacuna como método de construção e de mediação simbólica. É um livro íntegro, e cheio de ausências. Portanto, não é um livro fácil, afinal, para adentrar a Porteira não basta pedir licença, é preciso merecê-la. As palavras Iorubanas, quase indevassáveis para os não iniciados, são o limite da soleira de entrada, onde habita um Exu de falo em riste:

há sumo de verdades conflitantes

assumo, o falo falará antes da fala

...

falo de muitas línguas

língua de muitos falos

Èsú láaróyè

Entretanto, nada nos impede a entrada, basta seguir o ritual, arrastarmos os pés diante Dele antes de prosseguir, deixando para trás a sujeira do mundo externo que nos acompanha. Portanto, para ler este livro, há que se ter olhos limpos e bater a pestana, espantando o sujo do poema fácil que nos espera sentado.

Guellwaar Adún nos apresenta, em seu livro de estreia, a coragem da assunção da falta que fala, sem os arroubos do concretismo fácil, seus textos jogam com o espaço em branco, quase sideral da página.

As palavras são aspergidas no ar, e seus retalhos dançam soltos, desinteiros, o caminho se abre, o chão nos é pedregoso, e, dividido em quatro partes, a saber:: “Corda retesada para tiro”, “Arco Armado”, “A Flecha” e, como não poderia deixar de ser, “O Alvo”. Em todos, a presença da flecha que, certeira, nos aponta o caminho, e vamos.

Entre, mas se prepare para do dixotes, eles fazem parte do corpo mais cotidiano das roças de Candomblé, a ironia, o dizer atravessado, a brincadeira que desalinha, tudo que compõe uma incompletude que deixa ao outro a margem para o silêncio que compreende, a resposta que devolve ou a face desnudada da incerteza, ou seja, não há como passar por ele incólume. Isto é o que ocorre no poema “A Cena” quando o Pastor vai buscar água de Abô, você pode não saber o que é isso, mas o Pastor não só sabe, como vai buscar, e alguém pergunta: “Jesus, cadê o padê que estava a aqui?”. E, mais que um vocativo, a aparição Jesus é uma presença que se terreiriza na cena sagrada e é também um dixote, e dos bons!

Em muitos momentos estes dixotes se convertem em máximas, aforismos típicos ensinados pelos mais velhos, aqueles ditos que deixam no ar a necessidade do entendimento que lhes complete o sentido, mas, uma vez que “alvo é sempre alvo,” pouco importa o tempo do entendimento, quando estivermos mesmo diante do poema, ele se dará, apenas por que “o bom filho a caça emborna”.

E é pela lógica do caçador mágico que o livro se organiza. Assim, vêm à baila questões que orbitam no compromisso de discussão das demandas raciais, o que nos faz enxergar este como um livro de luta, combativo, irônico, desconstrutor, e, nestes gestos, o eu-poético toma para si a responsabilidade de dizer de heranças e histórias das quais destaco aqui, nesta leitura, dois eixos.

O primeiro deles diz do organismo livro. Este é um livro feminino, visto a partir de outra lógica, a de um masculino que escuta. Obedecendo ao modo como as mulheres negras convivem com seus filhos, companheiros, pais e amigos, este livro constrói uma representação deste feminino vivido, estabelecendo a ironia, o chiste, o dixote, o afrontamento sem o imediato confronto, os rituais, e a interpretação dos tempos das coisas como forma de composição estética.

Num outro sentido, no livro habita um feminino. Longe da parva figura da musa, a mulher desenha, como quem dança com amplas anáguas, os seus meneios, nos torços, nos cabelos afroidentitários, no dedo ereto qual falo de Exu, aqui estão todas as essências do feminino relidas pelos arquétipos dos Orixás. Ao assim fazer, o que temos não é a pretensão de falar pelas mulheres, mas uma tentativa de acompanhar seu passo, compreendendo a sabedoria e a firmeza de suas táticas. Aqui, no relance das múltiplas possibilidades, as mulheres são uma aparição, uma (in)corporação ao mesmo tempo metafísica e carnal, mas sempre profundamente sentidas, o que, sabemos, rasura a lógica do masculino tradicional, como se vê nos poemas Quilombelas e Living:

Um poema me entorna dos olhos

chuva abafada entre o peito e o pranto

densa alvorada macerada pelos fogos

ciganos zelos, véu de imenso banzo

O segundo eixo diz da história do autor. Assume-se um compromisso de narrar a história dos vários movimentos negros, inclusive aquele no qual Adún se envolveu mais diretamente, o baiano. Aqui, portanto, temos uma narrativa desta história de lutas que ainda não acabou, refletindo que os requintes das formas de matar, ferir e exterminar o outro são muitos, e as muitas causas das minorias oprimidas, por vezes, se irmanam, como no belíssimo poema Sans la Paix:

O ebola rebola sua sanha assassina

eu, meio São Thomé, logo suspeito

há uma nuvem nazistando a Palestina

fluidos da conspiração, o velho jeito

se um cavalo destrói a nave antiga

eu, me mordendo, coso coisas por aí (...)

No seu gesto griótico de garantir a herança da memória, o livro nos apresenta o poema “Os Impérios dos Silêncios”, dedicado ao aguerrido e histórico militante contra o extermínio da juventude negra, Hamiltom Borges Walê. Retomando a palavra de ordem das manifestações ocorridas no primeiro semestre de 2015 em vários lugares dos Estados Unidos, este poema nos diz: APENAS PAREM DE NOS MATAR. Em Salvador, capital da Bahia, na Vila Moisés, localidade do bairro do Cabula, calcados na sombra protetora do “auto de resistência”, que pressupõe o direito de matar mediante uma suposta resistência à força policial, dezenas de policiais encurralaram e mataram, numa madrugada, doze jovens. Estas são as vidas que não importam, as mortes que não contam e que fazem, num nascimento esquizofrênico, emergirem os úteros que vazam vermelhos em madrugadas como esta:

Vazam úteros das ruas nas madrugas

disparam clics e clacs, rajadas de ódio

lá nas cavernas, ecos das nugas, fugas

barafundas misteriosas, silenciar é pódio.

Pensei em dizer que aqui encerraria as minhas reflexões sobre Desinteiro, fechando, nestas palavras, os afetos que este livro me moveram. Mas eis que estamos, mais uma vez, diante da lógica subversiva do Candomblé. Para nós, assim como não há a velha dicotomia Deus X Diabo, assim como não cremos em pecado ou origem definitiva, vez que renascemos no e pelo Orixá, o fim é a cobra que morde o próprio rabo, assim, como eu poderia aqui falar de fim?

Para nós, a morte se veste dos mais belos trajes, enfeita-se de vida, e dança. Fecho este texto não como quem o encerra, mas como quem o doa para a infinidade de leitores, como quem sopra sobre vocês uma Pemba que lhes dará vida, um encantamento que lhes abrirá visões. Minha travessia aqui se intervala, obedecendo à incompletude fundante do livro, torno-me, com ele, texto, como quem conta miçangas translúcidas e as enfia na linha encerada, eu fecho, para você, uma conta arrematada pelo azul-ar de Oxóssi, incline a cabeça, como quem fosse receber esta bela conta em seu corpo, e se deixe ler por estas palavras.

Referência

ADÚN, Guellwaar. Desinteiro. Salvador: Ogum’s Toques Negros, 2016.

* Lívia Natália é Doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal da Bahia e professora do Instituto de Letras da mesma Instituição. Poetisa premiada, é autora, entre outros, de Água negra (2011) e Correntezas e outros estudos marinhos (2015), além de diversos artigos e estudos críticos fruto de suas pesquisas em torno da lírica afro feminina e das relações entre a Teoria da Literatura e as literaturas Afro-brasileira e Africanas de Língua Portuguesa.