As dimensões dos mundos que morrem

Fernando Moura*

Se o espírito de uma época pudesse ser antropomorfizado, os anos 50 e 60 seriam um guerrilheiro latino-americano envolto em trajes militares de cor verde-oliva, de pé sob um cadafalso, bradando “Sejamos realistas, exijamos o impossível”. Esses vocábulos ressoam do auge do envolvimento político, de experimentações no campo das artes – seja no canto, na poesia ou nas artes visuais – que estão de algum modo ligadas a essa aspiração por uma mudança completa e a uma crença fundamental que a impulsiona: a convicção de que tudo é passível de ser transformado. Palavras que ressoam também de conquistas sociais e coletivas, que refletem um desejo quase ilimitado de transformação. É “A Era de Ouro”. (HOBSBAWN)

Se o espírito de uma época pudesse ser antropomorfizado, os anos 50 e 60 seriam um guerrilheiro latino-americano envolto em trajes militares de cor verde-oliva, de pé sob um cadafalso, bradando “Sejamos realistas, exijamos o impossível”. Esses vocábulos ressoam do auge do envolvimento político, de experimentações no campo das artes – seja no canto, na poesia ou nas artes visuais – que estão de algum modo ligadas a essa aspiração por uma mudança completa e a uma crença fundamental que a impulsiona: a convicção de que tudo é passível de ser transformado. Palavras que ressoam também de conquistas sociais e coletivas, que refletem um desejo quase ilimitado de transformação. É “A Era de Ouro”. (HOBSBAWN)

Desde o canto revolucionário de Circe até os miolos derretidos pela psicodelia dos solos de guitarra elétrica de Jimi Hendrix, passando pelo Flower Power e o lema Peace and Love, a arte e a política não se separavam da vida. Eram combinações fundamentais para as almejadas transformações sociais e culturais. Ser realista era, portanto, exigir o impossível, não no sentido de algo irrealizável, mas de algo sem limites pré-estabelecidos, sem barreiras, sem horizontes pré-determinados. Era acreditar que:

Socialismo, Comunismo, ou que nome se lhe dê, ao transformar a propriedade privada em bem público, e ao substituir a competição pela cooperação, há de restituir à sociedade sua condição própria de organismo inteiramente sadio, e há de assegurar o bem-estar material de cada um de seus membros. Devolverá, de fato, à Vida, sua base e seus meios naturais. (WILDE, 2008).

Essa perspectiva reflete a crença dos anos 50 e 60 (no caso de Wilde, sua crença na transição do século XIX para o século XX) de que tudo era possível e de que o impossível deveria ser buscado como um horizonte aberto à criação e à mudança. Esse espírito de transformação está intimamente ligado ao processo geral de industrialização, ao fenômeno da urbanização e a outras questões associadas ao desenvolvimento.

No entanto, pouco antes da metade dos anos 60, na América do Sul, especialmente no Brasil, a batucada das congas, alfaias, atabaques e bumbos legüeros foi gradualmente substituída pela cadência militar das caixas de guerra, pelos paradiddles do medo e da desesperança. Ao ritmo dessa marcha, os coturnos militares avançavam através das ruas, através dos corpos e através do tempo, impondo silêncio e exterminando opositores. As guitarras foram sendo desplugadas e dando lugar à cavalgada melancólica e acústica dos violões. O tablado do cadafalso abriu-se e o brado do guerrilheiro foi enforcado. No apagar de sua voz, um novo conjunto de vocábulos ecoa: Deus, Pátria, Família. Seus camaradas, explorados, torturados e assassinados nos ergástulos e cárceres. A sociedade, lançada em uma descida vertiginosa ao Maelstrom dos anos 70 e das décadas seguintes.

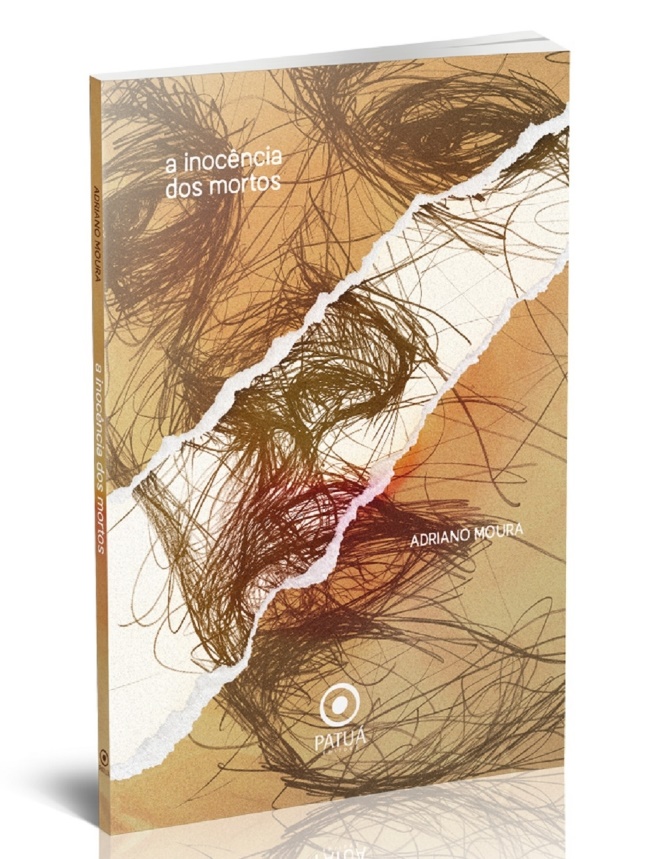

É neste decênio que nasce Antônio Prustiano, narrador, autor e protagonista de A Inocência dos Mortos, ao lado de Adriano Moura, autor dessa obra lançada pela editora Patuá em 2024. Nela, narra-se a história do livro de Prustiano. Para eles, a publicação é o quinto livro literário em suas trajetórias. Em a inocência dos mortos – como sua recriação mimética A Inocência dos Mortos –, Adriano Moura constrói uma narrativa que se desenrola a partir de relações de classe, gênero, raça, política econômica, traumas históricos, memória pessoal, diário, poesia, metanarrativa e valores incompatíveis com princípios democráticos.

É uma narrativa que se passa durante uma crise silenciosa, como um terremoto que agita profundamente, mas sem se revelar por absoluto. Nela, há uma desagregação em larga escala ocorrendo, afetando a economia, a cultura, a política, a sociedade e a família. No entanto, os sinais dessa desagregação permanecem vagos, sem serem totalmente nomeados ou explicados. É uma angústia crescente que se manifesta tanto na violência brutal do Estado quanto nos desencontros familiares e na amizade.

Essa angústia é alimentada pelo desemprego, pela desregulação econômica e pelas mudanças nos modos de vida. O crescimento vertiginoso das cidades não é acompanhado por redes de proteção social adequadas, o que resulta em um aumento da repressão e na falta de perspectiva, especialmente para os jovens. Com o desinvestimento na economia e a estagnação do crescimento, eles são os primeiros a serem afetados, perdendo a crença em um futuro promissor. Não veem mais razão para concluir os estudos, ingressar na faculdade ou se engajar em um trabalho produtivo, já que a promessa de uma vida melhor, com acesso a bens de consumo e a capacidade de sustentar suas famílias, não parece mais garantida.

É neste santuário de exploração humana que o autor encontrará o catálogo de miséria terceiro mundista para compor seu romance. Será feito de peças de flashbacks e flashforwards que se ajustam e se deslocam, desveladas pela perspectiva do escritor Antônio Prustiano. A trama se dá após o misterioso assassinato de um amigo de infância. Prustiano imerge em uma investigação que revisitará tanto o passado recente de sua vida quanto a do Brasil, tendo a pandemia de Covid-19 como marco fundamental das situações narradas e o ponto de retorno ao presente. No entanto, suas ambições superam o desejo de fazer justiça ao tentar resolver um caso de transfobia — já que seu amigo de infância assassinado, Gilberto, agora era Esther; ou vagar por suas perfumadas e saborosas reminiscências de infância, postas na superfície do presente quando aspira o aroma de broas de milho recém desenfornadas por algum vizinho de apartamento, remetendo-o ao mesmo prazer proporcionado por sua mãe. Prustiano buscará, também uma nova história para escrever seu próximo livro.

Já ao manusear o volume de A inocência dos mortos, é possível sentir uma sensação de estranheza. Não só porque emana de um livro autorreferencial, mas também porque, ao examinarmos sua orelha, na qual encontramos uma breve sinopse escrita por Gael Fernandes, jornalista, editor e, curiosamente, agente de Antônio Prustiano, encontramos uma menção ao nome de Adriano Moura. Além disso, a circularidade espelhada não para aí. Desde a capa, que exibe o esboço a lápis de um rosto em perfil, de olhar cerrado e afundado em escuras olheiras, atravessado por um rasgo transversal de média espessura, que também revela a parte de um outro rosto com características semelhantes, a obra nos absorve para uma diegese que, como um espelho, reflete a própria realidade de sua existência: o mundo tangível das experiências humanas e cotidianas.

Vencida a capa, nossa atenção novamente é capturada, mas agora pelo “Quase Prefácio”, escrito por Cláudio do Karmo Abdias, amigo de Antônio Prustiano e professor de biologia. Seu texto nos faz descer em um giro espiralar acerelado para dentro da diegese abismal do romance. Como Prustiano, Cláudio também é natural de Campos dos Goytacazes, município onde cresce ao lado do autor. Ademais, também é egresso do Brasil da ditadura, vítima da desagregação social e familiar, como também de violência extrema. Mostra-se alguém profundamente vinculado às memórias do autor. Reconhece a obsessão de Prustiano em querer escrever A Inocência dos Mortos como uma necessidade vital, comparável, segundo ele, à de Clarice Lispector.

Cláudio ainda insinua que a Inocência dos Mortos se inclina para a autoficção e menciona, pela primeira vez, o nome de Esther. Curiosamente, ele arrisca analisar o estilo literário de Prustiano, situando o livro entre conto, poesia e suspense investigativo, associando-o à crise de identidade dos sujeitos pós-modernos, discussão tratada por Stuart Hall em seu influente livro A identidade cultural na pós-modernidade. Para um professor de biologia, Cláudio nos surpreende ao parecer mais um iniciado às teorias sociais e literárias do que um biólogo de formação. Nem mentes equânimes dos budistas conseguiriam deixar de se questionar sobre seus conhecimentos acerca da multiplicidade e da fragmentação das experiências e identidades contemporâneas em estilhaços, que se espalham em ilhas de individualismo. Um pequeno desvio teórico se faz necessário para entendermos o enigma da Esfinge e evitar que os monges budistas sejam devorados por ela.

Stuart Hall argumenta que a globalização tem levado a um profundo processo de integração global desde os anos 70, impactando de forma significativa as identidades nacionais. Esse fenômeno resulta em desmembramentos e rearticulações dessas identidades, dando origem a novas formas híbridas. As consequências imediatas desse processo são evidentes na transformação e na mistura das identidades, refletindo a influência crescente da globalização. Porém, nesse transcurso, há paralelamente a resistência das identidades locais (HALL, 2006).

Outra característica fundamental da globalização é a compressão do espaço-tempo, processo que torna o planeta "menor" em termos de conectividade e interação, entendido como consequência da globalização e que afeta diretamente as identidades nacionais. Citando David Harvey, Hall aponta que as consequências imediatas desses processos é a necessidade das sociedades em suportar a compressão do mundo. Ademais, Harvey, ao pensar o impacto da globalização sobre as identidades nacionais, diz que ela afeta diretamente a identidade, sobretudo, em seus sistemas representativos, pois dela resultaria um processo de rompimento com a marca racional da regularidade presentes em representações de antes do século XIX. Os efeitos desse processo sobre os sistemas representativos podem ser entendidos a partir da compressão do espaço-tempo. As intensas transformações pelas quais o espaço-tempo passa impactam diretamente os sistemas representativos aos quais a identidade está conectada. Tal fenômeno é percebido, por exemplo, no campo artístico (HALL, 2006).

Talvez essa curvatura teórica no espaço-tempo evite que o leitor da obra de Prustiano seja devorado pela Esfinge mitológica ou pela espiral argumentativa de um “Quase Prefácio” escrito por Cláudio. Contudo, as três partes seguintes que estruturam a inocência dos mortos, a saber, as memórias de Antônio Prustiano, O Diário de Esther e Os Meninos Quebrados, levam diretamente ao centro do clash entre as identidades da civilização brasileira. Lá é possível encarnar as impossibilidades de ser Outro quando se vive em uma relíquia colonial do terzo mondo. Acompanha-se o alter ego confinado em armário do pároco da igreja frequentada por um jovem Prustiano, quando este era coroinha e se descobre artista. Revoltar-se com a interação saturada de desprezo racial entre crianças de uma mesma escola onde Prustiano frequenta. Marchar ao seu lado pela abertura democrática em reação a uma vida levada à base de gotas diárias de experiências no abismo. Alternar entre mal-estar e calma confucionista quando Prustiano reencontra Everson, seu antigo colega do grupo de dança BreakBoys, que, após construir uma barragem psíquica à margem direita do espectro político, chafurda entre ossos, látex, cetim e couro. Emocionar-se com a beleza heroica de Gilberto que, entre a fantasia e a realidade, assumiu-se Esther.

Ao esticar sua pena no buraco de suas memórias em busca de inspiração e respostas, Prustiano retorna também com esqueletos familiares, sejam eles vivos ou não, que enxergavam seus destinos através das lentes da miopia ou do álcool constante. Além disso, para escrever este livro, foi necessário que ele aceitasse uma verdade dura: para desvendar o mistério por trás do assassinato de Esther, seria preciso entrar na intimidade do diário de sua amiga, ir à sua alcova, filosofar com putas e junkies e reconhecê-los como sujeitos para além de um ponto estável de desclassificação social.

No desfecho de A Inocência dos Mortos/ a inocência dos mortos, Prustiano também se viu forçado a lidar, durante suas investigações, com o caos non-stop gerado pela cópula entre o abandono estatal e a pandemia de COVID-19. Não só sua vida e a de seus familiares estavam em risco, mas o ambiente ao seu redor tornava-se espesso pelas imagens violentas que explodiam como fissão nuclear, invadindo as telas de TVs, smartphones, desktops e notebooks. Corpos eram sobrepostos em guetos, favelas e avenidas, num verdadeiro climatério urbano, enquanto o cinismo e o conservadorismo de direita dominavam o imaginário social e artístico de uma época marcada pela pós-verdade.

Porém, ao final, ele precisou lidar com uma questão muito mais substancial. Um dilema pessoal e profundamente moral, relacionado à conclusão de seu livro, ao assassinato de sua amiga e o dever de expor o que descobriu: até onde estaria disposto a ir para revelar a verdade?

Belo Horizonte, agosto de 2024.

REFERÊNCIAS

HOBSBAWN, Eric. A era de ouro. In: HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX 1914 - 1991. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. Cap. 2. p. 223-390.

HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-modernidade. 11. ed. Rio de Janeiro: Dp&A, 2006. 102 p. Tradução de: Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira Lopes Louro

MOURA, Adriano. A Inocência dos Mortos. São Paulo: Patuá, 2024. 144 p.

WILDE, Oscar. A alma do homem sob o socialismo. Porto Alegre: L&Pm, 2008. 96 p. Tradução de Heitor Ferreira da Costa.

________________________________

*Licenciando em Letras/Português.