Dores-mulheres em narrativas insurgentes

de Lílian Paula Serra e Deus

Karina de Almeida Calado*

Grada Kilomba (2019), ao introduzir suas reflexões em Memórias da Plantação, cita um poema de Jacob Sam-La Rose, que me inspira a escrever este posfácio. Trata-se da força histórica contida nos versos “Por que escrevo? Por que eu tenho de/ Porque minha voz,/ em todos os dialetos,/ tem sido calada por muito tempo”. Também considero esses versos apropriados para pensar o impacto da narrativa de Lílian Paula Serra e Deus. As dores-mulheres que atravessam as histórias encenadas em seu livro revelam a urgência de vozes que se manifestem insurgentes contra o silêncio imposto às mulheres ao longo da nossa história. Com bell hooks (2019) e Kilomba (2019), evoco a importância da escrita literária, ou da prática artística de um modo geral, para que a história do patriarcado branco possa ser “interrompida, apropriada e transformada”.

Grada Kilomba (2019), ao introduzir suas reflexões em Memórias da Plantação, cita um poema de Jacob Sam-La Rose, que me inspira a escrever este posfácio. Trata-se da força histórica contida nos versos “Por que escrevo? Por que eu tenho de/ Porque minha voz,/ em todos os dialetos,/ tem sido calada por muito tempo”. Também considero esses versos apropriados para pensar o impacto da narrativa de Lílian Paula Serra e Deus. As dores-mulheres que atravessam as histórias encenadas em seu livro revelam a urgência de vozes que se manifestem insurgentes contra o silêncio imposto às mulheres ao longo da nossa história. Com bell hooks (2019) e Kilomba (2019), evoco a importância da escrita literária, ou da prática artística de um modo geral, para que a história do patriarcado branco possa ser “interrompida, apropriada e transformada”.

A autora deste livro de contos recolhe vozes e dores de mulheres, que são expostas cotidianamente ao sexismo e ao racismo, fazendo soar um desabafo coletivo, em contos curtos e dilacerantes. As narrativas recuperam biografias anônimas, marcadas pelo feminicídio, pelo memoricídio e pela necropolítica, resgatando-lhes o direito à existência. As vozes enunciadas por Lílian Paula falam em seu nome; mas, também, em nome de uma coletividade, que figura nomeadamente marcada na história de corpos-mulheres, como Manuela, Quelly, Lélia, Ana Maria, Dona Dores, Elisa, Indira, Lívia, Amanda, Catarina, Maria, Ananda, Inácia, mães, filhas, avós, tias, mulheres e meninas, que se encontram em cada cena iluminada pela escrita deste livro.

As histórias revelam diferentes formas de opressão, que se interseccionam. Machismo, racismo e transfobia muitas vezes se entrecruzam, culminando na tragédia cotidiana de mulheres, que saem da invisibilidade de dados estatísticos e da banalidade com que essas histórias são exibidas no noticiário, para comporem relatos sensíveis, verdadeiros brados, em favor do direito de viver/ existir/ “ser na plenitude da integridade de um corpo”, como escreve a autora, no conto “Esse corpo não lhe pertence”.

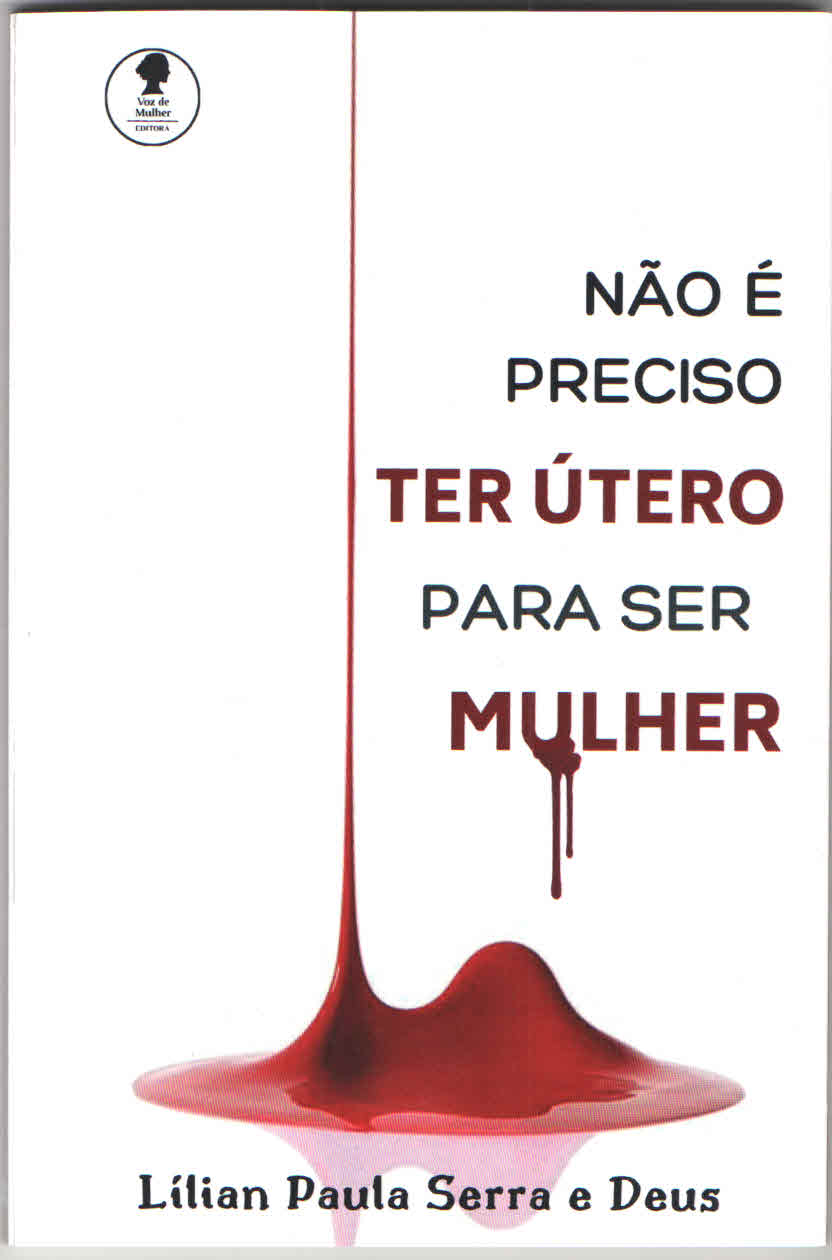

Cada narrativa nos toma num fôlego único, impactando a nossa leitura com imagens fortes, representativas das múltiplas faces da violência cotidiana. É dilacerante avançar nos fios da história de Quelly, mulher trans que teve o seu coração odiosamente arrancado do seu corpo, em nome do Deus da moral e dos bons costumes, e, no conto seguinte, ler a história da mulher que foi arrastada por seu marido até o quarto e que teve sua vagina atravessada por um cabo de vassoura. O relato dessa “agressão que quase tirou-lhe a vida custar-lhe-ia também o útero, que foi perfurado” promove a reflexão que permeia e intitula o conto “Não é preciso ter útero para ser mulher”, mas também é a mensagem de uma voz autoral dirigida a uma sociedade que tem escancarado, a cada dia, sua face mais conservadora e violenta.

As dores-mulheres que atravessam a escrita de Lílian Paula interpelam a história do patriarcado branco em nosso país, cujas marcas expõem o trauma colonial, reencenado no racismo cotidiano. No conto “Fake News”, expressão que dialoga com o nosso tempo e nos traz possibilidades várias de leitura, ao longo da narrativa, a autora desveste o mito da nossa democracia racial, evidenciando que essa “democracia” se trata de uma grande Fake News, construída e disseminada ao longo da nossa história. Protagonizado pela personagem Lélia, a estudante negra do curso de História, primeira de sua família em um curso universitário, representa essa voz que se levanta contra esse racismo cotidiano e suas diferentes formas de silenciamento. A história de Lélia é intercalada por trechos do discurso do patriarcado branco, simbolicamente representado por uma face que dita os tristes rumos do país. Não é sem propósito que Lélia:

trazia no seu registro de nascimento o orgulho de carregar o nome de uma mulher que narrou e contestou as histórias podres dos primeiros Pedros brasileiros, quando poucos homens as ousavam contar. Lélia soube, desde cedo, que as identidades que trazia consigo — mulher, preta, pobre, periférica, brasileira — as faria cruzar novamente com Dandara, Conceição, Carolina, Maria, Marielle, Lívia, Beatriz, Geni, Esmeralda, Cidinha, Cristiane, Ana Maria, Gonzalez.

Lélia representa uma esperança de descolonização, através do conhecimento e da conquista da autonomia. O empoderamento dessa personagem nos faz acreditar na ruptura de um ciclo de narrativas que reencenam o racismo cotidiano ao longo da história, como a que é representada pela personagem Indira, no conto “Ligação”. A vida de Indira se encontra em tantas outras histórias marcadas por carências, por ausências, pela cozinha da casa-grande, pela cruel presença masculina, pelo estupro sofrido quando menina, cometido pelo patrão branco, e pelo encarceramento injusto. Como propõe Kilomba (2019):

O racismo cotidiano não é um evento violento na biografia individual, como se acredita — algo que “poderia ter acontecido uma ou duas vezes” —, mas sim o acúmulo de eventos violentos que, ao mesmo tempo, revelam um padrão histórico de abuso racial que envolve não apenas os horrores da violência racista, mas também as memórias coletivas do trauma colonial. (KILOMBA, 2019, p. 215).

Retomando ao significado do empoderamento de Lélia para a mudança de trajetórias, entendo o termo como proposto por Djamila Ribeiro (2018, p. 135): “trata-se de empoderar a si e aos outros e colocar as mulheres como sujeitos ativos da mudança”. Nessa perspectiva, considero oportuno o conceito de “dororidade”, cunhado por Vilma Piedade (2017), para refletir sobre as histórias encenadas na escrita de Lílian Paula, pois ele compreende múltiplas feições das dores-mulheres que atravessam o livro, entre as quais o silenciamento, o esquecimento, o racismo e o trauma. Esse conceito suplementa a noção de sororidade, para captar a solidariedade entre mulheres que se irmanam e se encontram na dor advinda de estruturas que, além do machismo, são fundadas pelo racismo. A noção de dororidade converge para representatividade das mulheres encenadas nas histórias que compõem o livro, pois, como define Piedade, a conceituação “contém as sombras, o vazio, a ausência, a fala silenciadas, a dor causada pelo Racismo” (PIEDADE, 2017, p. 46). Considero a dororidade algo fundamental ao processo de apropriação e de transformação histórica, de cura de nossas feridas, pois ela evoca um senso de unidade, de reconhecimento e de reunificação de fragmentos, individual e historicamente.

Grada Kilomba (2019) utiliza a metáfora da “plantação” como símbolo de um passado traumático, que reverbera no racismo cotidiano: “a lembrança de uma história coletiva de opressão racial, insultos, humilhação e dor” (KILOMBA, 2019, p. 213). O racismo está no cerne de uma política de morte exercida pelo Estado, nomeada pelo filósofo camaronês Achille Mbembe (2016) como Necropolítica. Ela significa a demarcação de sujeitos cujas vidas importam, aqueles que podem viver, e aquelas vidas que não importam, que são matáveis, que devem morrer.

Com olhar atento sobre esse contexto, a necropolítica dá título a uma das narrativas de Lílian Paula, que traz para a cena literária a existência da família de Dona Dores e o choro pelo filho estendido no chão “como bicho, boi abatido pelas costas e exibido como troféu, resultante da caça empreendida com sucesso”. O conto se constrói evidenciando o projeto de aniquilação de vidas que buscam resistir à margem da cidadania, nem sempre com sucesso. Nas marcas linguísticas do conto, a autora tece a denúncia da condição de refugo desses sujeitos, tal como se apresenta na voz que enuncia que a “correnteza desfará vidas e arrastará, junto ao lixo, gente”, ou nas expressões compostas em trechos: “aquela gente que não era gente, gente-bicho, gente-lixo, apenas pontos sujos em meio ao espaço-lixo da cidade-luxo que não poderia se desfazer”. Na maestria com que o conto é construído, observa-se que as biografias lembradas questionam uma política de exclusão na História oficial brasileira, evidente, por exemplo, na afirmação de que Elisa “nunca havia gostado do Natal. Era uma festa para a qual nunca tinha sido convidada; seu nome não constava na lista oficial”.

As narrativas presentes neste livro revelam que o patriarcado branco nos legou traumas que foram memorizados, que não podem ser esquecidos. Elas são a expressão de uma busca dolorosa pela simbolização daquilo que resiste à palavra: a desumanização das mulheres. Cientes de que o termo “trauma” deriva da palavra grega para “ferida”, avançamos a leitura destas páginas como quem destampa “feridas”. Atravessamos cada história como se estivéssemos com um bisturi para debridá-las, removendo suas camadas de encobrimento. Acontece que a cicatrização precisa passar por esse processo.

Em um país comprovadamente marcado pela cultura de violência contra a mulher, as narrativas que compõem este livro formam uma obra absolutamente necessária. É um brado contra essa cultura, uma reivindicação do direito à existência com dignidade e integridade do corpo feminino.

Recife, agosto de 2020.

Referências

HOOKS, bell. Anseios. Raça, Gênero e Políticas Culturais. Tradução de Jamille Pinheiro Dias. São Paulo: Elefante, 2019.

KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Tradução de Jess Oliveira. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

MBEMBE, Achille. Necropolítica. In: Arte e Ensaios, Rio de Janeiro, n. 32, p. 122- 151, dez. 2016. Disponível em: < https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/download/8993/7169>. Acesso em: 20 fev. 2018.

PIEDADE, Vilma. Dororidade. São Paulo: Nós, 2017.

RIBEIRO, Djamila. Quem tem medo do feminismo negro?. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

Nota:

* Karina de Almeida Calado é Mestre e Doutora em Letras, Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, pela PUC Minas, e professora de literatura da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco.