Os fios da história e os modos de tecer:

a cultura afro-brasileira na obra Zumbi assombra quem?, de Allan da Rosa

Gustavo Tanus*

Pedro Henrique Silva**

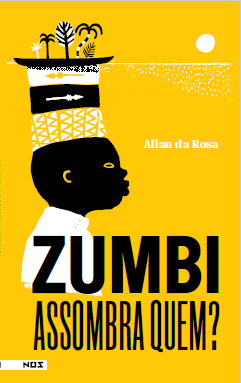

O livro Zumbi assombra quem?, lançado em 2017, é a nona obra do escritor Allan da Rosa. Este pode ser direcionado aos públicos infantil, juvenil e mesmo adulto, no caso dos últimos o texto oferece uma possibilidade de trabalho nas diversas[1] classes da EJA e, por meio da mediação leitora, pode encorpar na contação de história.

O livro Zumbi assombra quem?, lançado em 2017, é a nona obra do escritor Allan da Rosa. Este pode ser direcionado aos públicos infantil, juvenil e mesmo adulto, no caso dos últimos o texto oferece uma possibilidade de trabalho nas diversas[1] classes da EJA e, por meio da mediação leitora, pode encorpar na contação de história.

Antecipação da guia da narrativa, a dedicatória abre-se, primeiro, para a criança, Daruê Zuhri, filho de Allan da Rosa que o autor concebe como quem o ensina a leitura daquilo que é importante que não se esqueça, e, segundo, para o local de onde se vem, que indica o passo desde onde se caminha e para onde sempre se deve voltar: a fim de que jamais se esqueça origem, e para levar notícias do caminhar, contando sobre os piques abertos por meio de reflexão e luta. Destarte, percebe-se a demarcação do território, ponto fundamental na construção da identidade do escritor negro-periférico, de modo a marcar de onde se fala, o pertencimento a um lugar-origem-ancestralidade “[...] Se a história é nossa deixa que #nóisescreve” (INQUÉRITO, 2013, p. 16).

De maneira geral, o livro trata das procuras, investigações, a fim de perceber as elucidações da/sobre a cultura – o que as instituições e institutos consolidam, estes como verdades inquestionáveis, aquelas como aparelhos ideológicos de propagação da cultura dominante –, e trata, o livro, das descobertas, dos encontros, em construção do “enegrecimento” das histórias, dos conhecimentos, ou como apontou Renato Noguera (2012), num processo de “denegrir”, no sentido de tornar-se negro pela tomada de consciência de si e do mundo.

Há a descoberta das oficialidades da história e suas contradições, todas ensinadas, diga-se de passagem, na escola, por meio da violência como resulto da relação desigual de poder, possibilitada pelo silêncio dessa instituição frente às culturas negras, que estão fora de sua lente de valoração, mesmo após a criação de Leis como a 10.639/03 e 11.645/09. Nesse ambiente, há, portanto, dois lugares, um que traz os quebra-cabeças da cultura oficial – de adivinhação pré-definida, estruturação já montada – e outro de convalidação da imagem única desse jogo, consolidada por uma simulação de montar que tal “brincadeira” na escola permite. E esse lúdico não é o responsável pelo reforço das ditas verdades oficiais?

É interessante no livro que cultura não é tratada como uma abstração, mas como forças capazes de elaborar uma consciência sobre as relações entre os seres – a tessitura de suas histórias, os fios e o fiar, a palavra e o mundo, os entrelaces e os arremates – e a natureza, com quem se divide a existência, de maneira a moldar o reconhecimento dessa cultura resultando numa tomada de consciência de si e do outro. Para atar essas pontas, há a figura do Nganga, o mais velho, aquele que é guardião do saber, na pele (e cabeça) do Tio Prabin, que vai narrando sobre Zumbi, desconstruindo o que Candê pensa ser a verdade dos fatos porque aprendera na escola, construindo, não pelo artifício do contraste negativo, mas pela positividade da narração, em que “costurava a lembrança e ensinava sorrindo” (p. 8).

Zumbi era “linha de frente”, era “um dos reis e um dos que traziam alimento para casa”.

Se Zâmbi reina azul no céu, Zumbi vinha nas uvas e na sombra. O rei do chão, das raízes, das lavas e das minas, das cascas e penas quebradiças dos animais depois que eles atravessavam sua ponte com a morte. Rei das artérias do chão, das sementes brotando e das minhocas que desenham os caminhos e labirintos das terras, abrindo ares.

– Minhocas?

– Sim. E com elas aprendeu. Por isso, os bandeirantes nunca sabiam de verdade onde estava a sua cabeça. Mas se Zumbi considerava que tudo era criação de Zâmbi, até ele mesmo, as cavernas das funduras do mar e as gargalhadas sem beiço das caveiras dos bichos na terra, ele também tinha aprendido que a grandeza do céu era só uma unha de Zâmbi, desde o mofo na penumbra dos porões até o roxo das beterrabas e o tempo das cicatrizes. (ROSA, 2017, p. 36).

Durante a narração sobre o quilombo, o menino Candê ia no encalço da história, partilhando a aventura junto do contador. Traço que nos deixa evidente um caminho outro para a transmissão do conhecimento, não mais aquele estático, avesso ao sensível (ainda tão comum nas escolas), mas uma pedagogia própria do saber negro, que no braço bantu tem na figura do Nganga aquele que carrega o saber e ensina-o, aos mais novos, num processo ativo.

O tio dizia do quilombo entocado nas serras, dos esconderijos que mudavam de lugar e Candê sentia o cheiro das trilhas, o estreito das cavernas subterrâneas, os ares da subida pra serra, o maciço dos muros de árvore e a caída das valas. (ROSA, 2017, p. 8).

Esse Nganga, cerzidor, no tempo presente, dos fios do passado ancestral e do que virá (em devir), diz respeito, portanto, mais como o modo como é possível relacionar – por meio da palavra falada – o tempo e o espaço do que elementos dispostos sob a ideia de um conceito.

Conforme Henrique Cunha Jr. (2010) os valores da ancestralidade, da identidade territorial, da transmissão dos conhecimentos pelas palavras faladas pelos seres humanos e tambores são formas filosóficas, isto é, modos de reflexão sobre a natureza, e de aprendizado sobre a realidade. Esta palavra falada, que possui o poder de transformação, constrói o mundo, transformando o ser inanimado em potencial humano, são, juntamente com o meio ambiente, a comunidade, os lugares, partes do ancestral.

Não é, pois, apenas um estratagema, em que suas etapas são apenas partes necessárias, ultra-passadas com vistas a um conhecimento final, mas, sobretudo, uma finta na lente entre ver perto, ali mesmo, lutando junto, observando pegadas dos invasores bandeirantes, e ver de longe, num foco de observar o horizonte para ler de onde virão esses invasores e suas instituições, com suas pedagogias do apagamento/aniquilamento do outro.

No fim, a movimentação se dá mesmo no passo de re-conhecimento do outro, seja para os renitentes homens-placa da história oficial, pela possibilidade de que possam re-ler (numa experiência de in-formar-se) tais informações que cegamente propagam, e, com isso, tenham chance de adentrar no projeto de comunidade baseado no reconhecimento da diversidade na diversidade. Outro movimento da tessitura literária, o mais importante, é a construção – poética – de conhecimento sobre si, sobre a história de Zumbi, do quilombo, dos modos de resistir, que são modos de existir frente às estratégias de apagamento/desconsideração da cultura negra. Tal des-costura é percebida na cena em que Tio Prabin mostra ao menino Candê como desvencilhar das cerziduras esclarecidas da cultura dominante, demonstrando, no mesmo momento, a força que a união de fios contem.

– Zumbi era linha de frente de Palmares. O quilombo tinha a felicidade guerreira da liberdade, da pele lambida pelas estrelas, mas vivia na febre. A tensão da invasão dos bandeirantes. Os quilombolas sabiam que ocupavam o que esteve à sua espera: a terra, a serra habitada pelas forças grandes e miudinhas que aguardavam quem se desembaraçasse das correntes e chegasse para conviver com ela.

Prabin amarra os pulsos com muita linha de costura e mostra que com um puxão não se arregaça essas algemas de fio, mas com calma e inteligência vai se desvencilhando pouco a pouco da prisão. Com os braços marcados e soltos ele continua. (ROSA, 2017, p. 10).

Logo, na ação, no fazer Prabin ensina a Candê que, muitas vezes, as lutas negras se dão na paciência, calma e inteligência, não que sejamos pacíficos ou passivos (como a história oficial insiste em dizer em seu registro), mas por que as nossas lutas acontecem não só no campo, mas também com as armas do adversário. Daí a astúcia de, como no jogo da capoeira, recuar, avaliar o oponente para depois atacar, ou no caso dos Quilombos saber se esconder e se mostrar quando necessário. Em outro diálogo vemos o exemplo desse processo de re-conhecimento no qual a palavra Zumbi aparece re-significada a partir de uma tomada da consciência de si:

– E achavam que ele era um zumbi de apavorar?

– Ele era. Zumbindo pra afastar os pernilongos que chupavam seu sangue e embolotavam feridas na sua pele. Zumbindo como um marimbondo pra cambada de muriçocas que lhe picavam sem piedade.

– Tio, então Zumbi assombra quem? (ROSA, 2017, p. 36).

Por fim, em Zumbi assombra quem?, Allan da Rosa evidencia o processo de re-construção das identidades pelas experiências efetivas de vida, entrelaçadas tanto com as experiências obtidas por meio da leitura do mundo, quanto pelas escutadas pelo Nganga. A questão não passa pela apropriação dos modos de narrar/cantar o mundo, haja vista que são qualidades próprias da cultura afro-brasileira, mas os ensinamentos sobre modo como o tecido oficial deve ser desfeito, num processo de tessitura que desconstrói: o entramado de fios de uma história que oblitera a cultura negra, e as tramas que a desfiguram.

Há, portanto, nesse volume, a possibilidade de (re)conhecimento do outro – que somos – e do mundo pela experiência da literatura. (Re)conhecimento este que se dá na/pela (des)construção do mundo que nos colocava, antes, numa posição subalternizada, desvalorizando nossos saberes.

Natal, RN/Vespasiano, MG.

24 de julho de 2018.

Referências

CUNHA JR., Henrique. Ntu. Revista Espaço Acadêmico, n. 108, p. 81-92, maio 2010.

INQUÉRITO, Renan. #Poucas palavras. 4. Reimp. São Paulo: Edição de Toni C., 2013.

NOGUERA, Renato. Denegrindo a educação: um ensaio filosófico para uma pedagogia da pluriversalidade. Resafe, Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação, n. 18, p. 62-73, maio/out. 2012.

ROSA, Allan da. Zumbi assombra quem? Ilustrações de Edson Ikê. São Paulo: Nós, 2017.

[1] A EJA reúne diversos sujeitos e contextos que, em geral, vão ter como semelhante o estigma da exclusão. Dentre esses sujeitos estão: quilombolas, indígenas, população do campo, pessoas em situação de privação de liberdade, jovens, adultos, idosos, negras e negros, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua.

* Gustavo Tanus é doutorando em Estudos da Linguagem pela UFRN, mestre em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela UFMG e pesquisador do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, NEIA/UFMG.

** Pedro Henrique Silva é mestrando pela Faculdade de Educação da UFMG, é licenciado em Letras pela mesma universidade, professor atuante no sistema penal mineiro e pesquisador do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, NEIA/UFMG.